Сложение почвы – взаимное расположение в пространстве и соотношение механических элементов, структурных отдельностей и связанных с ними пор в почве. Это внешнее выражение плотности и пористости почвы. Сложение почвы зависит от ее структуры, гранулометрического и химического состава, от влажности почвенных горизонтов, а также от деятельности почвенной фауны и корней растений.

Сложение почвы характеризует состояние между частицами и агрегатами в почвенной массе, степень ее уплотнения.

Сложение определяют по степени плотности в сухом состоянии и характеру пор и трещин между твердыми частицами и структурными агрегатами.

По степени плотности различают: слитное (очень плотное), плотное, рыхлое и рассыпчатое сложение.

При слитном сложении почва образует плотную цементную массу, куски которой в сухом состоянии не разламываются руками. На такой почве нож оставляет узкую блестящую черту. Слитное сложение характерно для столбчатых отдельностей солонцов, встречается часто в бесструктурных глинистых почвах.

Плотное сложение также характеризуется плотным прилеганием твердых частиц друг к другу. сухой образец с трудом разламывается руками, черта от ножа шероховатая с изорванными краями, нож при большом усилии входит в почву на 4-5 см. Плотное сложение типично для иллювиальных и нижних горизонтов суглинистых и глинистых почв.

При рыхлом сложении между структурными отдельностями хорошо заметны поры трещины, почва при высыхании распадается на отдельные агрегаты. Этот тип сложения характерен для почв с ореховатой, зернистой или комковатой структурой суглинистого и глинистого механического состава.

При рассыпчатом сложении отдельные частицы почвы не связаны между собой; масса почвы состоит из отдельных песчинок, хорошо видимых невооруженным глазом; при высыхании масса почвы сыпуча. Рассыпчатое сложение характерно для песчаных и супесчаных по механическому составу почв.

По характеру пор внутри структурных отдельностей различают следующие виды сложения:

тонкопористое – почвенная масса пронизана порами менее 1 мм,

пористое – почвенная масса пронизана порами в 1-3 мм,

губчатое – в почве много пустот от 3 до 5 мм,

ноздреватое – почвенная масса содержит полости от 5 до 10 мм,

ячеистое – пустоты крупнее 10 мм,

трубчатое – почва пронизана каналами, прорытыми крупными землероями. Рыхлая упаковка комков, структурных отдельностей обеспечивает почвенной массе высокую некапиллярную пористость.

По характеру пор между структурными отдельностями в сухом состоянии выделяют следующие виды сложения:

тонкотрещиноватое – полости шириной менее 3 мм,

трещиноватое – полости размером 3-10 мм,

щелеватое – полости ширенной более 10 мм.

Структурная, комковатая или зернистая почва характеризуется высокой общей порозностью (капиллярной и некапиллярной). Уплотненные иллювиальные горизонты обладают наименьшей пористостью. Во влажном состоянии происходит набухание агрегатов и сближение их граней, а при высыхании агрегаты разделяются вертикально и горизонтально, образуя трещины, особенно они велики в сухих солонцовых горизонтах (более 10 мм).

При полевом морфологическом описании почв обычно ограничиваются визуальным сравнительным определением сложения, которое определяют с помощью ножа или лопаты.

4.4. Новообразования.

В результате процессов почвообразования происходит образование и закономерное перераспределение новых химических соединений по почвенному профилю. При этом часть химических соединений распределяется сравнительно равномерно в почвенной массе каждого генетического горизонта; другая часть образует соединения, имеющие тенденцию к накоплению и обособлению. Морфологически хорошо сформированные, четко обособленные от почвенной массы скопления минералов, возникших в процессе гипергенеза (выветривание) и почвообразования, носят название новообразований. Как правило, конкретные новообразования приурочены к определенным типам почв.

По происхождению различают новообразования химического и биологического генезиса.

Новообразованиями называют скопления разнообразных веществ, выделившихся в результате почвообразовательного процесса на поверхности твердых частиц почвы или в порах и пустотах между ними. Они резко отличаются от массы почвы по цвету и химическому составу.

По форме новообразования разделяют на следующие группы:

1) выцветы и налеты – химические вещества, которые выступают на поверхности почвы или на стенке разреза в виде тончайшей пленочки (например, растворимые соли);

2) корочки, примазки, потеки – вещества, которые выступая на поверхности почвы или по стенкам трещин, образуют слой небольшой толщины;

3) прожилки и трубочки – вещества, заполняющие ходы червей или корней, поры и трещины почвы;

4) конкреции и стяжения – скопление различных веществ более или менее округлой формы;

5) изолированные кристаллы и их сростки – скопление кристаллических конкреций самых различных форм и размеров. (Друзы – группа сросшихся друг с другом нескольких кристаллов);

6) прослойки – вещества, накапливающиеся в больших количествах, пропитывая отдельные слои почвы.

Не менее разнообразны новообразования по химическому и минералогическому составу. Среди почвенных новообразований есть представители почти всех классов минералов: сульфиды, хлориды, оксиды, нитраты, карбонаты, сульфаты, фосфаты, силикаты и другие.

Легкорастворимые соли (NaCl, Na2SO4 ∙ 10H2O, MgCl2, CaCl2) — белого цвета, встречаются в виде выцветов и корочки на поверхности почвы или в форме налетов, прожилок, крупинок и отдельных кристаллов в толще профиля, характерны для группы засоленных почв (солончаков и солонцов).

Гипс (CaSO4 ∙ 2Н2О) – белого и желтоватого цвета, встречается в виде отдельных прожилок, псевдомицелия (густой сети очень тонких прожилок), конкреций (т.е. скопления кристаллов) в тонких или более крупных порах в пустотах почвенной толщи. Иногда гипс образует корочку или выцветы на поверхности почвы. Характерен для глубоких горизонтов черноземов южных, каштановых и бурых почв, а также засоленных почв.

Читайте также: Реализация плодородного слоя почвы

Углекислая известь (СаСО3) – белого цвета, встречается в очень разнообразных формах в толще профиля, где заполняет как тонкие поры, так и более крупные пустоты. Различают следующие наиболее распространенные формы новообразований углекислого кальция:

1) пятна и выцветы неопределенных, расплывчатых очертаний;

2) плесень из скоплений очень тонких игольчатых кристаллов;

3) белоглазку – яркие, компактные, резко очерченные пятна;

4) прожилки и псевдомицелий по тонким порам почвы;

5) трубочки из массы кристаллической или мучнистой извести по ходам корней;

6) конкреции из плотных стяжений СаСО3 различной величины и формы, заполняющие пустоты между твердой массой почвы (размеры конкреций колеблются от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, форма очень разнообразна, а иногда причудлива, вследствие чего их называют куколками, погремками, журавчиками, дутиками и т.д.);

7) прослойки лугового мергеля, достигающие нескольких десятков сантиметров в толщину.

Рис. 10. Карбонатные стяжения (журавчики) и гипсовая конкреция

Распознаются по реакции с разбавленным раствором соляной кислоты (реакция «вскипания»). Характерны для черноземов, каштановых, бурых и засоленных почв, сероземов.

Гидроокиси железа, алюминия, марганца в комплексе с органическими соединениями и соединениями фосфора бывают ржаво-бурого, охристого, кофейного или черного цвета. Они образуют:

1) натеки (пленки, примазки) – тонкие глянцевитые пленки по трещинам и ходам, а также на поверхности структурных отдельностей;

2) пятна расплывчатой формы, которые неравномерно пропитывают почву;

3) конкреции, бобовины, округлые твердые стяжения от нескольких миллиметров до 1-2 сантиметров, часто обнаруживаются только при растирании массы почвы между пальцами, внутри такая отдельность окрашена в темно-бурый или черный цвет;

4) трубочки (рыхлые или твердые) ржавого цвета по ходам корней;

5) ортзанды – тонкие нитевидные или более мощные прослойки, пропитывающие горизонт, характерны для песчаных почв;

6) ортштейны — железистые новообразования в глинистых почвах обычно имеют вид мелких конкреций округлой формы.

рис. 11. типичные формы железистых новообразований (по В.В. Добровольскому)

а – округлые стяжения – ортштейны; б – трубчатые стяжения – роренштейны.

Менее распространенны в почвах чисто марганцевые новообразовании, имеющие вид черных пятен и мелких дробовидных конкреций.

Соединения закиси железа [FeCO3, Fe (PO4)2∙8H2O] голубоватого, сизоватого или зеленоватого цвета, образуют расплывчатые пятна и выцветы в профиле болотных и заболоченных почв. Для гидроморфных почв Полесской зоны характерны своеобразны трубчатые конкреции, образовавшиеся вокруг отмерших корней – роренштейны и скопления фосфатов железа. На свежих образцах соединения закиси железа распознаются легко. В сухих образцах исчезают, т.к. закисные соединения на воздухе окисляются.

Кремнезем (SiO2) имеет беловатую или белесую окраску, образует присыпку (налет) на поверхность структурных агрегатов. Характерен для почв подзолистого типа, серых лесных почв, солодей (для определения рекомендуется разломать структурный агрегат и сравнить окраску его поверхности с внутренней частью).

Гумусовые соединения – образуют гумусовые натеки и корочки черного или темно-бурого цвета, которые покрывают поверхность структурных агрегатов, стенки трещин, или гумусовые пятна, карманы, языки, связанные с проникновением гумусовых соединений в нижележащие горизонты. Встречаются в иллювиальных горизонтах подзолистых и солонцеватых почв.

При изучении новообразований необходимо определить их форму и химический состав. Для определения химического состава новообразований белого цвета (легкорастворимые соли, гипс углекислая известь) проводят качественные реакции. Для этого аккуратно переносят на часовое стекло найденное новообразование и приливают немного воды, после чего проводят реакции на С1 — и на SO4 2- . Если новообразование не растворяются в воде, их обрабатывают 5% раствором НС1. при этом все формы новообразований углекислой извести «вскипают», гипс в растворяется в соляной кислоте без «вскипания», но его можно обнаружить качественной реакцией на SO4 2 . (лабораторное занятие 5)

Состав новообразований обусловлен характером почвообразовательного процесса и является одним из характерных признаков при определении типа почвы.

Наличие легкорастворимых солей на поверхности почвы свидетельствует об интенсивном развитии процессов засоления почвы. По глубине залегания новообразований углекислого кальция можно судить о степени выщелоченности и глубине промачивания почвы атмосферными водами. Железомарганцевые новообразования являются признаком выщелачивания минералов фульвокислотами и передвижению продуктов их разрушения по профилю, что характерно для подзолистого типа почвообразования. Темноокрашенные потеки гумусовых веществ свидетельствуют о передвижении органических веществ в толще почвы. Наличие сизоватых пятен указывает на заболоченность почвы.

Копролиты – экскременты червей и личинок насекомых, состоящие из частиц почвы, прошедших через пищеварительный тракт и пропитанных секреторными выделениями стенок кишечника. В почве встречаются в виде хорошо склеенных водопрочных структурных отдельностей в проделанных ими ходах, а также на поверхности почвы. Характерны для всех типов почв с богатой фауной.

Читайте также: Что нужно для почвы в клумбу

Кротовины – ходы землероев (кротов, сусликов, сурков, хомяков), засыпанные массой почвы. В вертикальном разрезе почвы они представлены крупными пятнами округлой, овальной или вытянутой формы, по цвету и сложению отличающимися от остальной массы почв. Типичны для черноземов.

Корневины – следы крупных древесных корней. Характерны для лесных почв.

Червоточины – извилистые ходы – канальцы червей. Встречаются во многих почвах.

Дендриты – отпечатки мелких корешков на поверхности структурных агрегатов в виде узора. Отпечатки часто окрашены в темный цвет за счет гумусовых соединений, образовавшихся при разложении корешков. Встречаются в различных почвах.

Своеобразные новообразования представляют собойфитолитарии–минеральные соединения, возникающие в растениях и после разложения органических остатков остающиеся в почве, например, щавелевокислый кальций – минерал вевеллит.

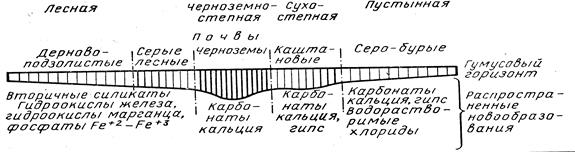

Конкретные новообразования приурочены к определенным типам почвы (рис 12). Это обстоятельство было впервые обнаружено В.В.Докучаевым (1899) как проявление зональности в «минеральном царстве»

Л А Н Д Ш А Ф Т Н Ы Е З О Н Ы

Рис.12. распределение почвенных новообразований по основным ландшафтным зонам умеренного пояса (в. В.Добровольский, 1982)

Для почвообразования подзолистого типа почв наиболее типично возникновение таких новообразований, как гидроксиды железа и марганца, а также железистые силикаты.

В почвах лесостепной зоны уменьшается распространение железомарганцевых новообразований, их место постепенно с севера на юг занимают карбонатные новообразования. Они образуют налеты, напоминающие плесень или грибной мицелий (карбонатный псевдомицелий), рыхлые скопления и пятна (белоглазка) и разнообразные стяжения.

С продвижением на юг С.А.Захаров проследил развитие карбонатных отложений. Мучнистая белоглазка постепенно переходит в плотное образование – журавчик. С течением времени в центральной части журавчика образуется полость, такое карбонатное образование называется дутиком, а при наличии в центральной полости обломка – погремок. В дальнейшем в результате роста полости образование разрывается трещиной, подобное образование называется желваком.

При почвообразовании в условиях степной зоны железо-марганцевые новообразования и железистые силикаты формируются лишь в гидроморфных почвах. В автоморфных почвах широко представлены карбонатные новообразования и в значительном количестве появляются гипсовые мелкокристаллические друзочки и конкреции.

В условиях сухих степей умеренного климата к карбонатным и гипсовым новообразованиям добавляются водорастворимые минералы (хлориды и сульфаты), образующие тонкие налёты и скопления.

В пустынных условиях субтропической и тропической зон преобладают гипсовые и водорастворимые хлоридно-сульфатные новообразования.

Таким образом, перечисленные новообразования химического и биологического происхождения дают возможность судить о генезисе почв.

Сложение почвы это кратко

Главная

English

Биологический кружок ВООП

Гостю кружка

Планы кружка

Экспедиции и выезды

Исследовательская работа

Программа «Parus»

История кружка

Контакты кружка

Полевой центр

Фотогалерея

Летопись биостанции

Статьи о биостанции

Исследовательские работы

Учебные программы

Полевые практикумы

Методические семинары

Вебинары

Исследовательская работа

Проектная деятельность

Экспедиции и лагеря

Экологические тропы

Экологические игры

Публикации (статьи)

Методические материалы

Наглядные определители

Карманные определители

Определительные таблицы

Энциклопедии природы России

Компьютерные определители

Мобильные определители

Учебные фильмы

Методические пособия

Полевой практикум

Природа России

Минералы и горные породы

Почвы

Грибы

Лишайники

Водоросли

Мохообразные

Травянистые растения

Деревья и кустарники

Ягоды и сочные плоды

Насекомые-вредители

Водные беспозвоночные

Дневные бабочки

Рыбы

Амфибии

Рептилии

Птицы, гнезда и голоса

Млекопитающие и следы

Фото растений и животных

Систематический каталог

Алфавитный каталог

Географический каталог

Поиск по названию

Галерея

Природные ландшафты мира

Физическая география России

Физическая география мира

Европа

Азия

Африка

Северная Америка

Южная Америка

Австралия и Новая Зеландия

Антарктика

Рефераты о природе

География

Геология и почвоведение

Микология

Ботаника

Культурные растения

Зоология беспозвоночных

Зоология позвоночных

Водная экология

Цитология, анатомия, медицина

Общая экология

Охрана природы

Заповедники России

Экологическое образование

Экологический словарь

Географический словарь

Художественная литература

Международные программы

Общая информация

Полевые центры (Великобритания)

Международные экспедиции (США)

Курс полевого образования (США)

Международные контакты

Интернет-магазин

Карманные определители

Цветные таблицы

Компьютерные определители

Энциклопедии природы

Методические пособия

Учебные фильмы

Комплекты материалов

Контакты

Гостевая книга

Ссылки

Партнеры

Наши баннеры

Карта сайта

Бесплатные экскурсии в музей Пиявки!

Международный Центр Медицинской Пиявки приглашает посетить музей и узнать о пользе и вреде пиявок, их выращивании, гирудотерапии, лечебной косметике и многом другом. Подробнее >>>

АгроБиоФерма «Велегож» в Подмосковье приглашает!

Принимаются организованные группы школьников и родители с детьми (от 12 до 24 чел.) по учебно-познавательной программе «Введение в природопользование» Подробнее >>>

Зимние учеты птиц России!

Приглашаем биологические кружки, профессиональных орнитологов и просто любителей птиц принять участие в программах зимних учетов птиц «Parus» и «Евроазиатские Рождественские учеты» в зимний сезон 2020-2021 годов. Подробнее >>>

Биологический кружок ВООП приглашает!

Биологический кружок при Государственном Дарвиновском музее г.Москвы (м.Академическая) приглашает школьников 5-10 классов на занятия в музее, экскурсии по вечерам, учебные выезды в природу по выходным и дальние полевые экспедиции в каникулы! Подробнее >>>

Соревнования по полевой ботанике «ВЕСЕННЯЯ ФЛОРА» пройдут в мае-июне 2020 года в онлайн-формате (определение растений по фотографиям). К участию в соревновании приглашаются школьники и взрослые любители природы, проживающие в средней полосе Европейской части России. Подробнее >>>

Читайте также: Основы плодородия почвы составляет

Международные дни наблюдений за птицами!

Союз охраны птиц России приглашает российских любителей птиц принять участие в акции и загрузить результаты своих наблюдений на www.biodat.ru Подробнее >>>

Здесь может быть бесплатно размещено Ваше объявление о проводимом Всероссийском конкурсе, Слёте, Олимпиаде, любом другом важном мероприятии, связанном с экологическим образованием детей или охраной и изучением природы. Подробнее >>>

Мы публикуем на нашем сайте авторские образовательные программы, статьи по экологическому образованию детей в природе, детские исследовательские работы (проекты), основанные на полевом изучении природы. Подробнее >>>

| Пожалуйста, ставьте гиперссылку на сайт www.ecosystema.ru если Вы копируете материалы с этой страницы! Во избежание недоразумений ознакомьтесь с правилами использования и копирования материалов с сайта www.есоsystеmа.ru |

|

| Пригодилась эта страница? Поделитесь ею в своих социальных сетях: | |

Часть 1. СВОЙСТВА, КЛАССИФИКАЦИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЧВ

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ

Под сложением почвы понимают внешнее выражение степени и характера ее плотности и порозности.

При внимательном рассмотрении почвенных горизонтов можно заметить сеть трещин, пор, ячеек, пустот и т. д., различных по форме и размерам. По величине и форме воздушных пор и полостей различают следующие типы сложения почв:

А. Полости, расположенные внутри структурных отдельностей:

- а) тонкопористые — диаметр пор, пронизывающих почву, до 1 мм; характерны для лёссов и образовавшихся из них почв;

- б) пористые — диаметр пор 1-3 мм, характерны для лёссовидных пород и соответствующих почв, сероземов, дерново-подзолистых почв;

- в) губчатые — почва пронизана порами диаметром 3-5 мм, характерны для некоторых подзолистых горизонтов;

- г) ноздреватые или дырчатые — диаметр пор 5-10 мм, характерны для сероземов и обусловлены работой землероющих животных;

- д) ячеистые — иаметр пустот 10 мм, характерны для субтропических и тропических почв;

- е) трубчатые — пронизаны каналами, прорытыми крупными землероями.

Б. Полости расположены между структурными отдельностями:

- а) тонкотрещиноватые — воздушные полости, обычно вертикального направления, менее 3 мм;

- б) трещиноватые — размер трещин 3-10 мм, характерны для горизонтов с призматической и столбчатой структурой;

- в) щелеватые- вертикальные полости размером более 10 мм, свойственны столбчатым горизонтам некоторых солонцеватых почв.

Воздушные полости почвенных горизонтов хорошо видны в сухое время года. Во влажном состоянии вследствие разбухания почвенной массы размер пор уменьшается.

Различают следующие степени плотности почв в сухом состоянии:

- 1) очень плотное или слитое сложение — почва не поддается действию лопаты (входит в почву не более 1 см) — характерно для слитых черноземов, для столбчатых горизонтов солонцов;

- 2) плотное сложение — лопата или нож с трудом входят в почву на глубину 4-5 см, и почва с трудом разламывается руками; такое сложение наблюдается в тяжелых глинистых неокультуренных почвах и для горизонта В солонцеватых почв;

- 3) рыхлое сложение — лопата или нож легко входят в почву, почва хорошо оструктурена, но структурные агрегаты сравнительно мало сцементированы между собой; таковы супесчаные почвы и верхние, хорошо оструктуренные горизонты суглинистых почв;

- 4) рассыпчатое сложение — почва обладает сыпучестью, отдельные частицы не сцементированы между собой; свойственно супесчаным и бесструктурным, распыленным пахотным горизонтам почв.

Сложение почвы зависит от механического и химического состава ее, а также от влажности. Это свойство почвы имеет большое практическое значение в сельском хозяйстве и характеризует ее с точки зрения трудности обработки.

Познакомиться с изображениями и описаниями других объектов природы России и сопредельных стран — минералов и горных пород, почв, грибов, водорослей, лишайников, листостебельных мхов, деревьев, кустарников, кустарничков и лиан, травянистых растений (цветов), ягод и других дикорастущих сочных плодов, водных беспозвоночных животных, насекомых-вредителей леса, дневных бабочек, пресноводных и проходных рыб, земноводных (амфибий), пресмыкающихся (рептилий), птиц, птичьих гнезд, их яиц и голосов, а также млекопитающих (зверей), — можно в разделе Природа России нашего сайта.

В разделе Природа в фотографиях размещены также тысячи научных фотографий грибов, лишайников, растений и животных России и стран бывшего СССР, а в разделе Природные ландшафты мира — фотографии природы Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Новой Зеландии и Антарктики.

В разделе Методические материалы Вы также можете познакомиться с описаниями разработанных экологическим центром «Экосистема» печатных определителей растений средней полосы, карманных определителей объектов природы средней полосы, определительных таблиц «Грибы, растения и животные России», компьютерных (электронных) определителей природных объектов, полевых определителей для смартфонов и планшетов, методических пособий по организации проектной деятельности школьников и полевых экологических исследований (включая книгу для педагогов «Как организовать полевой экологический практикум»), а также учебно-методических фильмов по организации проектной исследовательской деятельности школьников в природе. Приобрести все эти материалы можно в нашем некоммерческом Интернет-магазине. Там же можно приобрести mp3-диски Голоса птиц средней полосы России и Голоса птиц России, ч.1: Европейская часть, Урал, Сибирь.

- Свежие записи

- Как избавиться от мошек в цветах комнатных растений

- Что добавить в воду чтобы цветы дольше стояли

- Какие цветы сочетаются друг с другом на клумбе

- Жмых от кофе как удобрение для комнатных цветов

- Белый липкий налет на комнатных цветах как избавиться