Сложение почвы — это внешнее выражение плотности и пористости почвы. Сложение почвы зависит от ее структуры, гранулометрического и химического состава и от влажности почвенных горизонтов.

По плотности в сухом состоянии сложение бывает слитое, плотное, рыхлое и рассыпчатое.

Слитоесложение характеризуется очень плотным прилеганием частиц, образующих нередко сцементированную, с большим трудом разламывающуюся массу; нож в нее не входит, можно его лишь вбить. Присуще для иллювиальных горизонтов солонцов и сцементированных, оруденелых горизонтов подзолистых почв.

Плотное сложение — лопата или нож при большом усилии входят в почву на глубину 4 — 5 см и почва с трудом разламывается руками; типично для иллювиальных горизонтов суглинистых и глинистых почв.

Рыхлое сложение — .лопата или нож легко входят в почву, почва легко разламывается руками, почва хорошо оструктурена, но структурные агрегаты слабо сцементированы между собой; наблюдается в хорошо оструктуренных гумусовых горизонтах, а также в пахотных, если почву обрабатывали в спелом состоянии.

Рассыпчатое сложение— почва обладает сыпучестью, отдельные частицы не сцементированы между собой; характерно для пахотных горизонтов супесчаных и песчаных почв.

Пористость почвы характеризуется формой и размерами пор внутри структурных отдельностей или между ними.

По пористости различают следующие типы сложения почв:

1.По расположению пор внутри структурных отдельностей:

тонкопористое— почвенная масса пронизана порами диаметром менее 1 мм; пористое — почвенная масса пронизана порами в 1— 3 мм;

губчатое— в почве много пустот от 3 до 5 мм;

ноздреватое (или дырчатое)— почвенная масса содержит полости от 5 до 10 мм; ячеистое— пустоты крупнее 10 мм;

трубчатое — почва пронизана каналами,прорытыми крупными землероями.

2. По расположению пор между структурными отдельностями в сухом состоянии:

· тонкотрещиноватое — полости шириной менее 3 мм;

· трещиноватое — полости размером 3—10 мм;

· щелеватое —полости шириной более 10 мм.

Сложение имеет большое практическое значение, так как оно характеризует почву с точки зрения трудности ее обработки. Давно установлено, что глинистые и тяжелосуглинистые (тяжелые) почвы требуют значительно больше усилий при обработке, чем среднесуглинистые и песчаные (легкие). Также от сложения зависят воднофизические

свойства почвы, легкость проникновения воды и корней растений в почву.

Влажность почвы отражает количество воды в почве. Она не является устойчивым признаком почвы. Она зависит от многих факторов: метеорологических условий, уровня грунтовых вод, гранулометрического состава почвы, характера растительности и т. д.

Например, при одинаковом содержании влаги в почве песчаные (легкие) горизонты будут казаться влажнее глинистых (тяжелых).

При описании почвенного разреза используют пять степеней влажности почв:

1) сухая почва пылит, присутствие влаги в ней на ощупь не ощущается, не холодит руку; влажность почвы близка к гигроскопической (влажность в воздушно-сухом состоянии);

2) влажноватая почва холодит руку, не пылит, при подсыхании немного светлеет;

3) влажная почва — на ощупь явно ощущается влага; почва увлажняет фильтровальную бумагу, при подсыхании значительно светлеет и сохраняет форму, приданную почве при сжатии рукой;

4) сырая почва при сжимании в руке превращается в тестообразную массу, а вода смачивает руку, но не сочится между пальцами;

5) мокрая почва — при сжимании в руке из почвы выделяется вода, которая сочится между пальцами; почвенная масса обнаруживает текучесть.

Степень влажности влияет на выраженность других морфологических

признаков почвы, что необходимо учитывать при описании почвенного разреза. Например, влажная почва имеет более темный цвет, чем сухая. Кроме того, степень влажности оказывает влияние на сложение, структуру почвы и т. д.

Включения — присутствующие в почве тела органического и неорганического

происхождения, образование которых не связано с почвообразовательным процессом.

По происхождению включения можно разделить на четыре группы.

Литоморфы — обломки почвообразующей породы, рассеянные в почве (камни, валуны, галька).

Криоморфы — различные формы льда, связанные с сезонной или вечной мерзлотой (конкреции, линзы, прожилки).

Биоморфы — включения, образование которых связано с деятельностью живых организмов: 1) остатки корней, стеблей, стволов растений; 2) кости животных; 3)раковины моллюсков; 4) окаменелости — окремнелые,и обызвесткованные, загипсованные или ожелезненные остатки растений.

Антропоморфы — предметы, связанные с деятельность человека (фрагменты кирпича, стекла, металлические предметы, черепки и т. п.). К последним относятся археологические находки, позволяющие судить о возрасте почв.

Новообразования

Новообразования — скопления веществ различной формы и химического состава, которые образуются и откладываются в горизонтах почвы в результате почвообразовательных процессов. По происхождению различают новообразования химического и биологического происхождения.

Новообразования химического происхождения делят по форме и по химическому составу.

По форме химические новообразования разделяют на следующие группы:

химические вещества, которые выступают на поверхности почвы или на стенке разреза в виде тончайшей пленочки (например, растворимые соли);

2) корочки, примазки, потеки — вещества, которые, выступая на поверхности почвы или по стенкам трещин, образуют слой небольшой толщины;

3) прожилки и трубочки — вещества, заполняющие ходы червей или корней, поры и трещины почвы;

4) конкреции и стяжения — скопления различных веществ более или менее округлой формы;

5) прослойки — вещества, накапливающиеся в больших количествах, пропитывая отдельные слои почвы.

По составу химические новообразования подразделяют на следующие группы.

1. Скопления легкорастворимых солей (NaCl, СаС12, MgCl2, Na2S 0 4 и т. п.). Белого цвета. Встречаются в засоленных почвах и породах, чаще в условиях сухой полупустынной и пустынной степи. Наиболее характерные формы скопления — налеты и выцветы, корочки и примазки, крупинки и отдельные кристаллы солей.

2. Скопления гипса (CaS04). Белого цвета. Отмечаются в тех же почвах, что и легкорастворимые соли в форме выцветов, налетов, прожилок. А также в глубоких горизонтах черноземов южных и каштановых почв в виде особых сростков, называемых -≪земляными сердцами≫, которые чаще всего располагаются в подпочвенных горизонтах

3. Скопления карбоната кальция (СаСОэ). Белого и грязно-белого цвета. Залегают в форме карбонатной плесени, карбонатных трубочек, ≪белоглазки≫ и др. Новообразования углекислой извести встречаются в почвах почти всех зон, но наиболее типичные формы образуются в черноземах и каштановых почвах, где повсеместно можно

Читайте также: Как определить коли титр почвы

встретить в горизонте С ≪белоглазку≫ — бесформенные белые плотные пятна извести величиной 1—2 см.

4. Скопления окислов и гидратов окислов железа, марганца и фосфорной кислоты. Красно-бурые, ржаво-охристые, розовые, желтыеи др. Образуют налеты, пленки, выцветы, примазки, пятна, трубочки,конкреции и т. д. Эти образования наиболее характерны дляпочв дерново-подзолистой зоны и влажных субтропиков, а в условиях

избыточного увлажнения нередко встречаются и в почвах других зон.

5. Закисные соединения железа. Встречаются в виде сизоватых или сизовато-серых пленок, пятен, корочек Они образуются в условиях избыточного увлажнения почв при анаэробных процессах, поэтому встречаются главным образом в болотных и заболоченных почвах.

6. Скопления кремнекислоты. Встречаются в виде кремнеземистой присыпки (белесый налет), прожилок и пятен (скопления кремнезема округлой формы). Эти образования характерны, главным образом, для почв подзолистого типа почвообразования и солодей.

7. Выделения и скопления органических веществ. Черного или тесно-серого цвета. Образуют гумусовые потеки и корочки, которые покрывают поверхность структурных отдельностей и стенки трещин, или гумусовые пятна, карманы, языки, связанные с проникновением перегнойных веществ по трещинам в нижележащие горизонты.

Новообразованиям биологического происхождения делят по происхождению

1) червороины (червоточины) — извилистые ходы и канальцы червей;

2) капролиты — зернистые клубочки

экскрементов червей, представляющие собой кусочки земли,

прошедшие через пищеварительный аппарат червей и пропитанные

3) кротовины — пустые или заполненные ходы роющих животных (сусликов, сурков, кротов и др.);

4) корневины — полости, образующиеся после перегнивания крупных корней растений;

5) дендриты — ≪узоры≫ от перегнивания мелких корешков на поверхности структурных отдельностей.

Перечисленные новообразования химического и биологического

происхождения дают возможность судить о генезисе и плодородии почв.

Характер смены горизонтов

При описании морфологических признаков очень важно указывать характер перехода одного горизонта в другой. Для этого можно пользоваться следующими градациями переходов:

1) резкий переход — смена одного горизонта другим происходит на протяжении 2-3 см;

2) ясный переход — смена горизонтов происходит на протяжении 5 см;

3) постепенный переход — очень постепенная смена горизонтов на протяжении более 5 см.

Характер перехода между горизонтами в профиле имеет диагностическое значение и может служить в ряде случаев критерием интенсивности почвообразования, его направления и даже возраст. При этом необходимо обратить внимание как, на форму границ между горизонтами, так и на их выраженность в профиле.

По своей форме граница между двумя горизонтами может быть ровной, волнистой, карманной, языковатой, затечной, размытой, пильчатой, палисадной.

По степени выраженности, ясности границ переход между горизонтами может быть резким, ясным, заметным и постепенным.

Границы между горизонтами в профиле обычно выделяются по ряд морфологических признаков, но наиболее часто и в первую очередь по окраске, изменения которой всегда отражают изменения состава почвы. Однако переход к другому горизонту или подгоризонту не всегда сопровождается изменением окраски; иногда его можно определить по структуре, сложению плотности, характеру и обилию новообразований, наличию тех или иных включений.

Выделение переходных горизонтов АВ, ВС предполагает очень постепенные переходы между горизонтами А,В и С. Наличие большого количества подгоризонтов, например В1, В2, В3, также предполагает постепенность переходов в профиле. С другой стороны, границы горизонта Е всегда более или менее четкие, а их форма может иметь диагностическое значение. Ровные границы характерны для изогумусового, метаморфического, гидрогенно-дифференцированного профиля, в то время как переход от элювиальной к иллювиальной части в текстурно-дифференцированном профиля всегда характеризуется более или менее неровной границей, за исключением некоторых специфических случаев, когда образование горизонта Е связанно с процессами оглеения или отбеливания.

Постепенные переходы между горизонтами характерны как для молодых слаборазвитых почв на рыхлых породах, так и для очень древних почв на мощных корах выветривания, хотя причины этой постепенности разные: первичная гомогенность материнской породы и вторичная гомогенизация почвы уже на фоне совсем иного минералогического и химического состава. Чем более дифференцирован профиль на генетические горизонты, тем более четко выражены переходы между ними.

Таким образом характер перехода от одного горизонта к другому является важным признаком, характеризующим условия увлажненности почв, интенсивности нисходящих токов почвенных растворов, а так же последствия обработки почв земледельческими орудиями.

Кислотность почвы

Реакция среды обусловлена наличием и соотношением в почвенном растворе водородных (Н + ) и гидроксильных (ОН + ) ионов.

В состав почвенного поглощающегося комплекса(ППК) входят Ca 2- , Mg 2+ , H + , Na + , K + , Ba 2+ , Al 3+ , NH4 + , Mn 3+ , Fe 3+ , Li + , Pb + , Co 3+ , Cd 2+ , Sr 2+ , Cs + , Ti 2+ , Ni 3+ катионы.

Если почвенный раствор и ППК содержит ионы H + и Al 3+ — почва обладает кислотностью.

Кислотность почвы – способность почвы подкислять почвенный раствор ионами Н + и Al 3+ . Величина кислотности определяется значением рН почвы. В растворе рН может изменяться в пределах 1…7…14, это обстоятельство обусловлено ионным произведением воды.

Кислотность почвы обусловлена с одной стороны водородными ионами, находящимися в почвенном растворе, с другой – поглощёнными ионами.

В связи с этим различают следующие виды кислотности: актуальную (или активную) кислотность и потенциальную (скрытую) кислотность, которая подразделяется на обменную и гидролитическую.

Актуальная кислотность – это кислотность почвенного раствора, обусловленная повышенной концентрацией в нём ионов Н по сравнению с ионами ОН — . Выражается актуальная кислотность величиной рНводный или рНН2О.

Сложение почвы.

Сложение почвы – взаимное расположение в пространстве и соотношение механических элементов, структурных отдельностей и связанных с ними пор в почве. Это внешнее выражение плотности и пористости почвы. Сложение почвы зависит от ее структуры, гранулометрического и химического состава, от влажности почвенных горизонтов, а также от деятельности почвенной фауны и корней растений.

Сложение почвы характеризует состояние между частицами и агрегатами в почвенной массе, степень ее уплотнения.

Читайте также: Гост 26423 85 почвы методы определения

Сложение определяют по степени плотности в сухом состоянии и характеру пор и трещин между твердыми частицами и структурными агрегатами.

По степени плотности различают: слитное (очень плотное), плотное, рыхлое и рассыпчатое сложение.

При слитном сложении почва образует плотную цементную массу, куски которой в сухом состоянии не разламываются руками. На такой почве нож оставляет узкую блестящую черту. Слитное сложение характерно для столбчатых отдельностей солонцов, встречается часто в бесструктурных глинистых почвах.

Плотное сложение также характеризуется плотным прилеганием твердых частиц друг к другу. сухой образец с трудом разламывается руками, черта от ножа шероховатая с изорванными краями, нож при большом усилии входит в почву на 4-5 см. Плотное сложение типично для иллювиальных и нижних горизонтов суглинистых и глинистых почв.

При рыхлом сложении между структурными отдельностями хорошо заметны поры трещины, почва при высыхании распадается на отдельные агрегаты. Этот тип сложения характерен для почв с ореховатой, зернистой или комковатой структурой суглинистого и глинистого механического состава.

При рассыпчатом сложении отдельные частицы почвы не связаны между собой; масса почвы состоит из отдельных песчинок, хорошо видимых невооруженным глазом; при высыхании масса почвы сыпуча. Рассыпчатое сложение характерно для песчаных и супесчаных по механическому составу почв.

По характеру пор внутри структурных отдельностей различают следующие виды сложения:

тонкопористое – почвенная масса пронизана порами менее 1 мм,

пористое – почвенная масса пронизана порами в 1-3 мм,

губчатое – в почве много пустот от 3 до 5 мм,

ноздреватое – почвенная масса содержит полости от 5 до 10 мм,

ячеистое – пустоты крупнее 10 мм,

трубчатое – почва пронизана каналами, прорытыми крупными землероями. Рыхлая упаковка комков, структурных отдельностей обеспечивает почвенной массе высокую некапиллярную пористость.

По характеру пор между структурными отдельностями в сухом состоянии выделяют следующие виды сложения:

тонкотрещиноватое – полости шириной менее 3 мм,

трещиноватое – полости размером 3-10 мм,

щелеватое – полости ширенной более 10 мм.

Структурная, комковатая или зернистая почва характеризуется высокой общей порозностью (капиллярной и некапиллярной). Уплотненные иллювиальные горизонты обладают наименьшей пористостью. Во влажном состоянии происходит набухание агрегатов и сближение их граней, а при высыхании агрегаты разделяются вертикально и горизонтально, образуя трещины, особенно они велики в сухих солонцовых горизонтах (более 10 мм).

При полевом морфологическом описании почв обычно ограничиваются визуальным сравнительным определением сложения, которое определяют с помощью ножа или лопаты.

4.4. Новообразования.

В результате процессов почвообразования происходит образование и закономерное перераспределение новых химических соединений по почвенному профилю. При этом часть химических соединений распределяется сравнительно равномерно в почвенной массе каждого генетического горизонта; другая часть образует соединения, имеющие тенденцию к накоплению и обособлению. Морфологически хорошо сформированные, четко обособленные от почвенной массы скопления минералов, возникших в процессе гипергенеза (выветривание) и почвообразования, носят название новообразований. Как правило, конкретные новообразования приурочены к определенным типам почв.

По происхождению различают новообразования химического и биологического генезиса.

Новообразованиями называют скопления разнообразных веществ, выделившихся в результате почвообразовательного процесса на поверхности твердых частиц почвы или в порах и пустотах между ними. Они резко отличаются от массы почвы по цвету и химическому составу.

По форме новообразования разделяют на следующие группы:

1) выцветы и налеты – химические вещества, которые выступают на поверхности почвы или на стенке разреза в виде тончайшей пленочки (например, растворимые соли);

2) корочки, примазки, потеки – вещества, которые выступая на поверхности почвы или по стенкам трещин, образуют слой небольшой толщины;

3) прожилки и трубочки – вещества, заполняющие ходы червей или корней, поры и трещины почвы;

4) конкреции и стяжения – скопление различных веществ более или менее округлой формы;

5) изолированные кристаллы и их сростки – скопление кристаллических конкреций самых различных форм и размеров. (Друзы – группа сросшихся друг с другом нескольких кристаллов);

6) прослойки – вещества, накапливающиеся в больших количествах, пропитывая отдельные слои почвы.

Не менее разнообразны новообразования по химическому и минералогическому составу. Среди почвенных новообразований есть представители почти всех классов минералов: сульфиды, хлориды, оксиды, нитраты, карбонаты, сульфаты, фосфаты, силикаты и другие.

Легкорастворимые соли (NaCl, Na2SO4 ∙ 10H2O, MgCl2, CaCl2) — белого цвета, встречаются в виде выцветов и корочки на поверхности почвы или в форме налетов, прожилок, крупинок и отдельных кристаллов в толще профиля, характерны для группы засоленных почв (солончаков и солонцов).

Гипс (CaSO4 ∙ 2Н2О) – белого и желтоватого цвета, встречается в виде отдельных прожилок, псевдомицелия (густой сети очень тонких прожилок), конкреций (т.е. скопления кристаллов) в тонких или более крупных порах в пустотах почвенной толщи. Иногда гипс образует корочку или выцветы на поверхности почвы. Характерен для глубоких горизонтов черноземов южных, каштановых и бурых почв, а также засоленных почв.

Углекислая известь (СаСО3) – белого цвета, встречается в очень разнообразных формах в толще профиля, где заполняет как тонкие поры, так и более крупные пустоты. Различают следующие наиболее распространенные формы новообразований углекислого кальция:

1) пятна и выцветы неопределенных, расплывчатых очертаний;

2) плесень из скоплений очень тонких игольчатых кристаллов;

3) белоглазку – яркие, компактные, резко очерченные пятна;

4) прожилки и псевдомицелий по тонким порам почвы;

5) трубочки из массы кристаллической или мучнистой извести по ходам корней;

6) конкреции из плотных стяжений СаСО3 различной величины и формы, заполняющие пустоты между твердой массой почвы (размеры конкреций колеблются от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, форма очень разнообразна, а иногда причудлива, вследствие чего их называют куколками, погремками, журавчиками, дутиками и т.д.);

7) прослойки лугового мергеля, достигающие нескольких десятков сантиметров в толщину.

Рис. 10. Карбонатные стяжения (журавчики) и гипсовая конкреция

Распознаются по реакции с разбавленным раствором соляной кислоты (реакция «вскипания»). Характерны для черноземов, каштановых, бурых и засоленных почв, сероземов.

Читайте также: Приборы для определения качества почвы

Гидроокиси железа, алюминия, марганца в комплексе с органическими соединениями и соединениями фосфора бывают ржаво-бурого, охристого, кофейного или черного цвета. Они образуют:

1) натеки (пленки, примазки) – тонкие глянцевитые пленки по трещинам и ходам, а также на поверхности структурных отдельностей;

2) пятна расплывчатой формы, которые неравномерно пропитывают почву;

3) конкреции, бобовины, округлые твердые стяжения от нескольких миллиметров до 1-2 сантиметров, часто обнаруживаются только при растирании массы почвы между пальцами, внутри такая отдельность окрашена в темно-бурый или черный цвет;

4) трубочки (рыхлые или твердые) ржавого цвета по ходам корней;

5) ортзанды – тонкие нитевидные или более мощные прослойки, пропитывающие горизонт, характерны для песчаных почв;

6) ортштейны — железистые новообразования в глинистых почвах обычно имеют вид мелких конкреций округлой формы.

рис. 11. типичные формы железистых новообразований (по В.В. Добровольскому)

а – округлые стяжения – ортштейны; б – трубчатые стяжения – роренштейны.

Менее распространенны в почвах чисто марганцевые новообразовании, имеющие вид черных пятен и мелких дробовидных конкреций.

Соединения закиси железа [FeCO3, Fe (PO4)2∙8H2O] голубоватого, сизоватого или зеленоватого цвета, образуют расплывчатые пятна и выцветы в профиле болотных и заболоченных почв. Для гидроморфных почв Полесской зоны характерны своеобразны трубчатые конкреции, образовавшиеся вокруг отмерших корней – роренштейны и скопления фосфатов железа. На свежих образцах соединения закиси железа распознаются легко. В сухих образцах исчезают, т.к. закисные соединения на воздухе окисляются.

Кремнезем (SiO2) имеет беловатую или белесую окраску, образует присыпку (налет) на поверхность структурных агрегатов. Характерен для почв подзолистого типа, серых лесных почв, солодей (для определения рекомендуется разломать структурный агрегат и сравнить окраску его поверхности с внутренней частью).

Гумусовые соединения – образуют гумусовые натеки и корочки черного или темно-бурого цвета, которые покрывают поверхность структурных агрегатов, стенки трещин, или гумусовые пятна, карманы, языки, связанные с проникновением гумусовых соединений в нижележащие горизонты. Встречаются в иллювиальных горизонтах подзолистых и солонцеватых почв.

При изучении новообразований необходимо определить их форму и химический состав. Для определения химического состава новообразований белого цвета (легкорастворимые соли, гипс углекислая известь) проводят качественные реакции. Для этого аккуратно переносят на часовое стекло найденное новообразование и приливают немного воды, после чего проводят реакции на С1 — и на SO4 2- . Если новообразование не растворяются в воде, их обрабатывают 5% раствором НС1. при этом все формы новообразований углекислой извести «вскипают», гипс в растворяется в соляной кислоте без «вскипания», но его можно обнаружить качественной реакцией на SO4 2 . (лабораторное занятие 5)

Состав новообразований обусловлен характером почвообразовательного процесса и является одним из характерных признаков при определении типа почвы.

Наличие легкорастворимых солей на поверхности почвы свидетельствует об интенсивном развитии процессов засоления почвы. По глубине залегания новообразований углекислого кальция можно судить о степени выщелоченности и глубине промачивания почвы атмосферными водами. Железомарганцевые новообразования являются признаком выщелачивания минералов фульвокислотами и передвижению продуктов их разрушения по профилю, что характерно для подзолистого типа почвообразования. Темноокрашенные потеки гумусовых веществ свидетельствуют о передвижении органических веществ в толще почвы. Наличие сизоватых пятен указывает на заболоченность почвы.

Копролиты – экскременты червей и личинок насекомых, состоящие из частиц почвы, прошедших через пищеварительный тракт и пропитанных секреторными выделениями стенок кишечника. В почве встречаются в виде хорошо склеенных водопрочных структурных отдельностей в проделанных ими ходах, а также на поверхности почвы. Характерны для всех типов почв с богатой фауной.

Кротовины – ходы землероев (кротов, сусликов, сурков, хомяков), засыпанные массой почвы. В вертикальном разрезе почвы они представлены крупными пятнами округлой, овальной или вытянутой формы, по цвету и сложению отличающимися от остальной массы почв. Типичны для черноземов.

Корневины – следы крупных древесных корней. Характерны для лесных почв.

Червоточины – извилистые ходы – канальцы червей. Встречаются во многих почвах.

Дендриты – отпечатки мелких корешков на поверхности структурных агрегатов в виде узора. Отпечатки часто окрашены в темный цвет за счет гумусовых соединений, образовавшихся при разложении корешков. Встречаются в различных почвах.

Своеобразные новообразования представляют собойфитолитарии–минеральные соединения, возникающие в растениях и после разложения органических остатков остающиеся в почве, например, щавелевокислый кальций – минерал вевеллит.

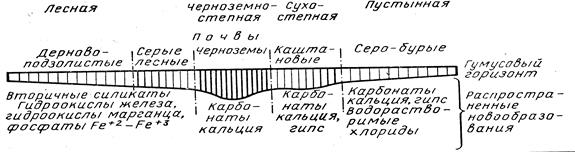

Конкретные новообразования приурочены к определенным типам почвы (рис 12). Это обстоятельство было впервые обнаружено В.В.Докучаевым (1899) как проявление зональности в «минеральном царстве»

Л А Н Д Ш А Ф Т Н Ы Е З О Н Ы

Рис.12. распределение почвенных новообразований по основным ландшафтным зонам умеренного пояса (в. В.Добровольский, 1982)

Для почвообразования подзолистого типа почв наиболее типично возникновение таких новообразований, как гидроксиды железа и марганца, а также железистые силикаты.

В почвах лесостепной зоны уменьшается распространение железомарганцевых новообразований, их место постепенно с севера на юг занимают карбонатные новообразования. Они образуют налеты, напоминающие плесень или грибной мицелий (карбонатный псевдомицелий), рыхлые скопления и пятна (белоглазка) и разнообразные стяжения.

С продвижением на юг С.А.Захаров проследил развитие карбонатных отложений. Мучнистая белоглазка постепенно переходит в плотное образование – журавчик. С течением времени в центральной части журавчика образуется полость, такое карбонатное образование называется дутиком, а при наличии в центральной полости обломка – погремок. В дальнейшем в результате роста полости образование разрывается трещиной, подобное образование называется желваком.

При почвообразовании в условиях степной зоны железо-марганцевые новообразования и железистые силикаты формируются лишь в гидроморфных почвах. В автоморфных почвах широко представлены карбонатные новообразования и в значительном количестве появляются гипсовые мелкокристаллические друзочки и конкреции.

В условиях сухих степей умеренного климата к карбонатным и гипсовым новообразованиям добавляются водорастворимые минералы (хлориды и сульфаты), образующие тонкие налёты и скопления.

В пустынных условиях субтропической и тропической зон преобладают гипсовые и водорастворимые хлоридно-сульфатные новообразования.

Таким образом, перечисленные новообразования химического и биологического происхождения дают возможность судить о генезисе почв.

- Свежие записи

- Как избавиться от мошек в цветах комнатных растений

- Что добавить в воду чтобы цветы дольше стояли

- Какие цветы сочетаются друг с другом на клумбе

- Жмых от кофе как удобрение для комнатных цветов

- Белый липкий налет на комнатных цветах как избавиться