— это почвы, находящиеся в сфере влияния предприятий топливно-энергетического комплекса и горнодобывающей промышленности.

Факторы, виды и степень нарушения ландшафта под влиянием техногенеза:

1. Разведка полезных ископаемых – Механическое повреждение почвенного покрова, загрязнение ее промывочной жидкостью, битуминоидами, нефтью, засоление, появление устойчивых признаков трансформации профиля, угнетение и выпадение растительности

2. Подземная добыча полезных ископаемых — Развитие терриконов и провальных форм рельефа. Частичное уничтожение растительного и почвенного покрова, снижение уровня грунтовых вод и снижение их дебита. Развитие эрозии, загрязнение атмосферы и почвы, усложнение структуры почвенного покрова, изменение морфологических признаков почвенного профиля

3. Добыча полезных ископаемых открытым способом – Полное уничтожение угодий и почв, нарушение гидробаланса, загрязнение поверхности и подземных вод, развитие эрозии и провалов

4. Строительство коммуникаций – Полное или частичное уничтожение почвенного и растительного покрова. Нарушение рельефа.

5. Переработка полезных ископаемых – Отчуждение земельных ресурсов для шламохранилищ, золы ТЕЦ, загрязнение почвы, подземных вод и открытых водоемов

Дата добавления: 2015-06-27 ; просмотров: 2423 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Техногенные грунты

Техногенные грунты – это обобщенное наименование пород, целенаправленно созданных в результате инженерно-строительной, горнотехнической, сельскохозяйственной и других видов человеческой деятельности. Это искусственно образованные породы, переделанные или переработанные методами спекания, отсыпки, навала или намыва при производственных, строительных или земляных работах. Т.г. дифференцируются по способу их размещения на земной поверхности. Насыпные Т.г. представлены отвалами, подсыпками, породами культурного слоя или твердыми отходами различных производств (шлаки, строительный мусор и пр.). Намывные Т.г. образуются при аккумулировании терригенных осадков гидромеханическим способом (гидроотвалы, намывные территории, хвостохранилища и пр.). Механический и петрографический состав Т.г. аналогичен составу природных горных пород или искусственных промышленных, строительных материалов, бытовых отходов и их смесей. Они однородны (при планомерном возведении насыпей, плотин, отвалов и намыве площадей) или неоднородны по сложению и составу, когда их формирование не преследует определенных целей (свалки, отвалы, хвостохранилища, терриконы и др.).

Устойчивость Т.г. определяется механическим составом, сложением материнской породы и характером воздействия на них человека. По природе они подразделяются на две группы: грунты, не зависящие по процессу формирования от человека (культурный слой в населенных пунктах, наносные породы и др.), для которых не ставилась цель улучшения их свойств. К ним относятся:

- накопления и почвы, обычно ухудшающиеся по свойствам и обладающие низкой устойчивостью к воздействиям производственной и хозяйственной деятельности;

- накопления, почвы, породные толщи, целенаправленно измененные человеком (уплотненные или упрочненные минеральными или органическими добавками методом «геокомпозит») в целях улучшения их инженерно-геологических и строительных свойств и прочностных характеристик для их использования в качестве оснований зданий и сооружений.

Одним из путей утилизации Т.г. (шлаков, зол и гидроотвалов, вскрышных пород при добыче полезных ископаемых) является использование в качестве строительных материалов. Т.г. чрезвычайно широко развиты как субъект и объект среды обитания, как отходы строительной и производственной деятельности. В экологическом плане Т.г. представляют достаточную опасность для среды обитания, поскольку эти грунты могут содержать повышенные концентрации канцерогенных веществ, тяжелых металлов и пр. Для обеспечения их безопасного использования необходимы проведение опробования, организация комплексного мониторинга и соблюдение специальных мер при использовании территорий, сформированных Т.г., в том числе рекультивацию, лесомелиорацию и обеззараживание площадей. См. Грунт.

Источники: Горная энциклопедия. Том 5. –М., 1991; Грунтоведение. Сергеев Е.М. –М., 1971. Словарь по инженерной геологии. Ломтадзе В.Д. –СПб, 1999.

Читайте также: Экологические проблемы болотных торфяно глеевых почв

Техногенные почвы

— это почвы, находящиеся в сфере влияния предприятий топливно-энергетического комплекса и горнодобывающей промышленности.

Факторы, виды и степень нарушения ландшафта под влиянием техногенеза:

1. Разведка полезных ископаемых – Механическое повреждение почвенного покрова, загрязнение ее промывочной жидкостью, битуминоидами, нефтью, засоление, появление устойчивых признаков трансформации профиля, угнетение и выпадение растительности

2. Подземная добыча полезных ископаемых — Развитие терриконов и провальных форм рельефа. Частичное уничтожение растительного и почвенного покрова, снижение уровня грунтовых вод и снижение их дебита. Развитие эрозии, загрязнение атмосферы и почвы, усложнение структуры почвенного покрова, изменение морфологических признаков почвенного профиля

3. Добыча полезных ископаемых открытым способом – Полное уничтожение угодий и почв, нарушение гидробаланса, загрязнение поверхности и подземных вод, развитие эрозии и провалов

4. Строительство коммуникаций – Полное или частичное уничтожение почвенного и растительного покрова. Нарушение рельефа.

5. Переработка полезных ископаемых – Отчуждение земельных ресурсов для шламохранилищ, золы ТЕЦ, загрязнение почвы, подземных вод и открытых водоемов

Дата добавления: 2015-06-27 ; просмотров: 2424 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Техногенный грунт: классификация и характеристики

Техногенные грунты – это естественные грунты и почвы, которые подверглись изменению и перемещению в результате производственной и хозяйственной деятельности человека. Такой материал также называют искусственным грунтом. Изготавливают его для промышленных нужд, а также для благоустройства городских территорий.

Предназначение искусственного грунта

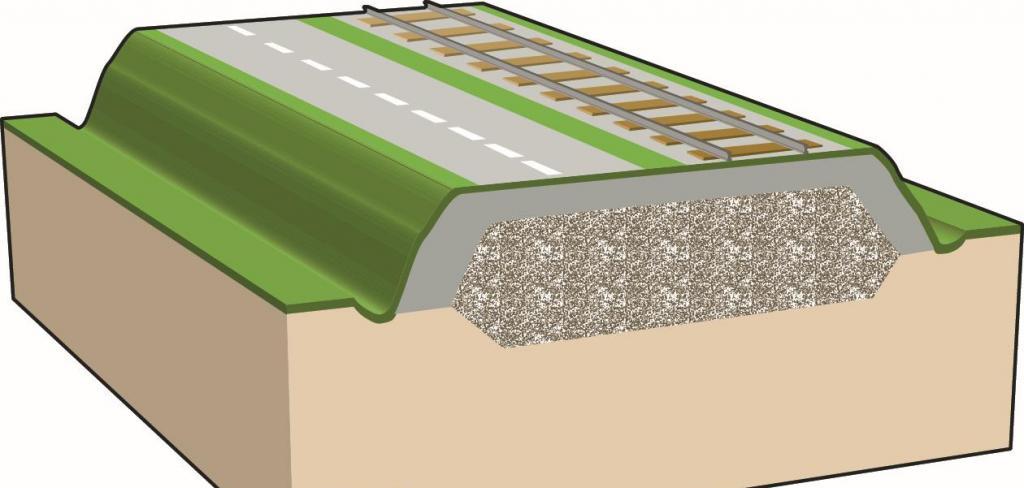

Техногенные грунты часто используют в качестве основания жилых, инженерных и промышленных построек. Также из данного материала сооружают железнодорожные насыпи и земляные плотины.

Как правило, объемы строительства на техногенных грунтах измеряются сотнями миллиардов кубических метров.

Инженерно-геологические свойства грунта

Характеристики грунта определяются составом его материнской породы или отходов, полученных в ходе его обработки. Также инженерно-геологические свойства техногенного грунта можно определить характером воздействия на него человека. Чтобы специалисты смогли безошибочно определить характеристики добытого строительного материала, был создан ГОСТ под номером 25100-95. Он называется «Грунты и их классификация». В данном документе материал для постройки инженерных сооружений (насыпей и фундаментов зданий) выделен в отдельный класс.

Классификация техногенных грунтов состоит из нескольких групп:

- 1 группа: скальные, мерзлые и дисперсные. Отличить их можно по характеру структурных связей.

- 2 группа: связные, скальные, несвязные, не скальные и ледяные. Друг от друга они отличаются прочностью.

- 3 группа: природные образования, которые изменились во время естественного залегания в земле, а также природные перемещенные образования, измененные в результате физического и физико-химического воздействия. Также к третьей группе специалисты относят насыпные и намывные грунты, которые были изменены в результате теплового воздействия.

Также класс техногенных грунтов определяется делением его на типы и виды. Подразделяют по вещественному составу, наименованию, воздействию, происхождению, условию образования и прочим условиям. Многие специалисты считают, что существующая классификация техногенных насыпных грунтов имеет ряд недостатков и требует некоторых уточнений.

Культурные слои

Культурными слоями называют образования своеобразного состава, обусловленного геологическими условиями местности, где залегает материал. Он определяется характером хозяйственной деятельности. Такой техногенный грунт имеет неоднородный состав по вертикали и площади. В современном мире его активно используют в строительстве.

Читайте также: В почвах различают кислотность

Чтобы добыть культурный слой, который залегает на несколько сотен метров в глубине земли, требуется разработать способ инженерно-геологического изыскания. Во время проведения таких работ от инженеров потребуется организовать места для сбора строительного мусора, а также бытовых и производственных отходов. Стоит учесть, что проведение таких работ на территории старых кладбищ и скотомогильников строго запрещено российским законодательством.

Перемещенные природные образования

Природными перемещенными образованиями называют такие грунты, которые были изъяты из мест его естественного залегания, а затем подверглись частичной производственной переработке. Данный строительный материал формируется из дисперсных связных и несвязных грунтов.

Скальные и полускальные породы сначала дробят на станках, а затем перемещают их уже как дисперсные крупнообломочные грунты. Также поступают и с мерзлыми горными породами. По способу укладки перемещенные образования разделяют на намывные и насыпные. В свою очередь насыпные грунты в зависимости от природы образования подразделяются на планомерно и непланомерно отсыпные. Также их делят в зависимости от применения на строительные и промышленные.

Благодаря прочностным характеристикам техногенных грунтов их используют для строительства автомобильных и железнодорожных насыпей. Также данный материал используют для возведения плотин, дамб, оснований для зданий.

Особенности грунтов

К инженерно-геологическим особенностям техногенных грунтов, используемых в строительстве насыпей и отвалов, относят:

- Нарушение структуры породы в теле насыпи в результате снижения прочности строительного материала.

- Фракционирование грунта и самовыполаживание откосов.

- Изменение прочности. Сопротивление сдвигу увеличивается в связи с уплотнением или снижается в результате сильного увлажнения.

- Образование в водонасыщенных грунтах насыпи порового давления, в результате которого повышается риск возникновения оползней.

В зависимости от литологического состава специалисты делят насыпи на два вида: однородные и неоднородные. Данный фактор изменчив и зависит от естественного фракционирования данного стройматериала в процессе отсыпки. При этом мелкие фракции обычно концентрируются в верхней части насыпи, а крупные – в нижней. Так происходит в результате использования разнородных по составу стройматериалов.

Прочность грунта

Прочностные характеристики насыпных техногенных грунтов определяют, учитывая условия формирования откосов. При расчетах устойчивости насыпи инженерам необходимо учитывать незавершенность уплотнения грунтовой массы, которая оценивается уже после проведения сдвиговых испытаний.

Максимальная плотность техногенного грунта, который используется для сооружения насыпей, достигается по истечении нескольких лет и зависит от вида используемого материала. К примеру, супесчано-песчаные грунты с примесями из торфа уплотняются в течении 2-4 лет с момента завершения строительства. Суглинки и глины достигают максимальной плотности в течение 8-12 лет. Насыпи из супеси и пески средней и мелкой фракции уплотняются в течение 2-6 лет.

Намывной грунт

Намывной техногенный грунт создается с помощью гидромеханизации с использованием системы трубопроводов. В процессе строительства специалисты выполняют организованные и неорганизованные намывы. Первые необходимы для инженерно-строительных целей. Их сооружают уже с заранее заданными свойствами. С помощью таких сооружений намывают плотные толщи песка, плотины и дамбы, рассчитанные на средний напор воды.

Читайте также: Почва в которой много перегноя это

Неорганизованные намывы служат для перемещения грунтовых пород, чтобы освободить земельный участок для дальнейшего проведения работ, таких как добыча природных строительных материалов и других полезных ископаемых.

Возведение грунтовых сооружений и освобождение территорий гидромеханизацией включает в себя несколько этапов:

- Гидравлическая разработка грунтовых пород с использованием гидромониторов и землесосных снарядов.

- Гидротранспортировка добытого материала по распределительным и магистральным трубопроводам.

- Организация намыва техногенного грунта в земляные сооружения или на свободные территории, которые должны служить для размещения добытой горной породы.

Свойства намывного стройматериала

Инженерно-геологические свойства намывных грунтов определяются их составом и физико-химическим взаимодействием его отдельных частиц с водой. Состав техногенного грунта, который используется в строительстве, зависит от места его добычи в естественных условиях, а также способов работ, связанных со строительством и намывом данного стройматериала.

Свойства намывного грунта зависят прежде всего от физико-географических факторов, таких как рельеф участка и климата в месте добывания стройматериала. Также специалисты учитывают состояние и свойства основания намывного сооружения, построенного из этой породы.

Состав намывного грунта

Состав органических веществ в намывном грунте определяет время приобретения его физико-механических свойств. В процессе намыва смесь разделяется на фракции. Крупные частницы концентрируются в большинстве своем возле выпуска гидросмеси, в том месте, где сформирована приоткосная зона. Тонкопесчаные частицы располагаются в промежуточной зоне, а тонкие, состоящие в основном из глины, формируют прудковую зону.

Инженеры разделяют несколько стадий формирования свойств намывных грунтов:

- Уплотнение стройматериала, которое происходит в результате гравитационного воздействия на него. Также происходит интенсивная водоотдача. Именно в этот период происходит основной процесс самоуплотнения. Этот процесс, как правило, не занимает более года.

- Упрочнение грунта происходит за счет обжатия песка. Между мелкими частицами стройматериала повышается динамическая устойчивость. Данный процесс занимает от года до трех лет.

- Стабилизационное состояние формируется за счет образования цементационных связей, которым не страшны водяные потоки. На заключительной стадии данного процесса намывные пески значительно упрочнены. Длительность стабилизации сооружения достигается в течение десяти лет и более.

Строительство зданий на техногенном грунте

Все проводимые работы при отсыпке и намыве грунта для дальнейшего строительства сооружений должны проводиться только при строгом геотехническом контроле, который осуществляет опытный инженерный состав. Строительный материал должен быть оценен сразу по нескольким показателям, таким как степень однородности насыпи, содержание в нем органических веществ, физико-механические свойства и прочее. Также инженерам-геологам необходимо выяснить способность грунта генерировать различные газы, например метан, а также диоксид углерода. Образование этих веществ происходит в результате разложения органических веществ.

Если выяснится, что насыпь не имеет достаточной прочности, которая требуется для дальнейшего строительства, построенный объект необходимо дорабатывать несколькими способами:

- Уплотнять тяжелой техникой (катками, трамбовочными автомобилями, вибрационными машинами).

- Укреплять насыпь бетонными сваями и плитами.

- Усиливать конструкцию посредством направленных взрывов.

- Производить глубинное укрепление грунта.

- Прорезать постройку для ее усиления с помощью опор.

Если в местах строительства периодически идут сильные осадки, строителям необходимо проводить конструктивные мероприятия, которые будут направлены на повышение прочности всего сооружения, в том числе дорог, зданий. Необходимо проводить мероприятия по усилению фундамента, чтобы предотвратить неравномерную деформацию бетона.

- Свежие записи

- Как избавиться от мошек в цветах комнатных растений

- Что добавить в воду чтобы цветы дольше стояли

- Какие цветы сочетаются друг с другом на клумбе

- Жмых от кофе как удобрение для комнатных цветов

- Белый липкий налет на комнатных цветах как избавиться