Почва – многофазная дисперсная среда, состоящая из твердых, жидких и газообразных частиц, перемешанных между собой в различных соотношениях. Как объект обработки почва является материалом, обладающим разнообразными свойствами в зависимости от ее вида, структуры и состояния. Свойства почвы имеют решающее значение для оценки качественных и энергетических показателей технологических процессов, происходящих в почве под воздействием рабочих органов почвообрабатывающих машин.

Механический состав. В зависимости от размеров твердые частицы почвы подразделяются на каменистые включения (размер частиц более 1 мм) и мелкозем (частицы размером менее 1 мм). При определении типа почвы по механическом составу анализируют только мелкозем и ориентируются на процентное содержание в почве физического песка и физической глины. Частицы размером менее 0,01 мм относят к почвенной глине, а более 0,01 мм – к физическому песку. По содержанию физической глины почвы получили различные наименования: глинистые (более 50% ‑ глина), суглинистые (50%-20% глины), супесчаные (20%-10% глины) и песчаные (менее 10% глины).

Чем больше в почве содержится физической глины, тем труднее она обрабатывается. Суглинистые и супесчаные почвы по своим свойствам занимают промежуточное положение и сравнительно легко крошатся, хорошо поглощают и удерживают влагу, обладают высоким плодородием.

Структура почвы. В процессе почвообразования происходит коагуляция и слипание первичных частиц, в результате чего образуются новые, более крупные агрегаты различного размера. Структурные образования размером 0,25 мм условно принято называть микроагрегатами, а более крупные – макроагрегатами почвы. Считается, что при механической обработке почвы нельзя допускать ее разрушения до частиц менее 0,25 мм, так как это приводит к разрушению структурных агрегатов и ветровой эрозии почв.

2. Физико-механические свойства почвы.

Применительно к целям обработки различают физические свойства почвы. Основные физические свойства почвы – влажность, скважность, плотность, структура, каменистость и т.д.

Коэффициент структурности почвы служит ее оценкой после обработки. Он определяется так:

где и – соответственно массы агрегатов размером 0,25…7 мм и остальной части почвы.

Абсолютная плотность почвы представляет собой отношение массы ту абсолютно сухой искусственно уплотненной почвы к ее объему V, то есть:

Объемная масса представляет собой отношение массы тн абсолютно сухой почвы с ненарушенным сложением (включая поры) к ее объему V, то есть:

Действительная объемная масса представляет собой отношение массы почвы тв с имеющейся в ней влагой к ее объему V, то есть:

Очевидно, что объемная масса и действительная объемная масса находятся в зависимости:

где W – весовая влажность в долях.

У культурной пашни среднее значение плотности ρ=1,0…1,1 г/см 3 и зависит от количества перегноя в ней. При ρ=1,2 г/см 3 – почва уплотнена, а при 1,3…1,4 г/см 3 сильно уплотнена.

Объем почвы, не занятой твердыми частицами, заполнен водой и воздухом. Наличие влаги оказывает большое влияние на свойства почвы и характер ее деформации под воздействием рабочих органов. Если вода заполняет ¾ имеющихся в почве капиллярных скважин, то такая почва находится в благоприятном для крошения состоянии, которое называют «спелостью» почвы.

Абсолютная влажность почвы Waхарактеризуется содержанием воды в единице веса сухого вещества и определяется по формуле:

где и ‑ масса, соответственно влажной и сухой почвы, г.

Относительная влажность Wo определяется при сравнении влажности почв разного механического состава по формуле:

где Wn ‑ полевая влагоемкость почвы – это количество воды, удерживаемая в себе обильно смоченная почва после стекания гравитационной влаги.

Оптимальной влажностью при обработке почвы можно считать: для подзолистой песчаной 12%, дерновоподзолистых суглинистых – 12…22%; черноземов – 17…30%.

Скважность (пористость) – это объем пустот в почве, заполненных водой и воздухом и определяемый из отношения объема пустот к общему объему исследуемой почвы:

Чем меньше диаметр твердых частиц, образующих почву, тем больше ее скважность. У глины и суглинистых почв она составляет 50…60%, у песчаных почв 40…45%, у торфяников – 80…90%.

Читайте также: Какая почва нужна для фасоли

3. Технологические свойства почвы.

Свойства почвы, которые проявляются только в процессе ее обработки и оказывают влияние на закономерности и характер протекания технологического процесса, называются технологическими. К ним относятся: способность к крошению, твердость, коэффициенты внешнего и внутреннего трения, сопротивления различного рода деформациями и т.д.

Способность почвы к крошению выражается отношением массы комков размером меньше 50 мм к массе почвы в пробе, выраженным в процентах. Пределом нецелесообразности обработки почвы считают количество пылевых частиц, близкое к 30% по объему.

Идеальной считается такая обработка почвы, когда на глубине заделки семян ее составные части достигают размеров 0,25-7 мм, что возможно только в состоянии физической спелости, то есть при оптимальной влажности.

Твердость почвы – способность сопротивляться внедрению в нее под давлением какого-либо твердого тела в виде конуса цилиндра или шара. Твердость – сравнительный показатель механических свойств почвы.

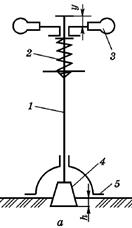

Для измерения твердости почв служат приборы – твердомеры (рис. 1).

а) схема твердомера: 1 – штанга; 2 – пружина; 3 – рукоятка; 4 – деформатор (наконечник); 5 – опора; б) диаграмма твердомера: 1 – с цилиндрическим наконечником; 2 – с коническим наконечником.

Для твердомеров стандартом предусматривается применение наконечников конической формы двух размеров: с площадью основания 1 см 2 и углом при вершине 2α=22°30’ – для твердых почв и с площадью основания 2 см 2 и углом 2α=30° ‑ для рыхлых почв. Твердомеры снабжаются пишущим устройством, которое вычерчивает диаграмму Р=f(h) при внедрении наконечника в почву. На данной диаграмме (рис. 2) можно выделить характерные участки. На участке ОА сопротивление почвы растет пропорционально ее деформации (точка А – предел пропорциональности). На участке АВ возрастание деформации не вызывает увеличения силы, то есть почва продолжает деформироваться без увеличения давления на нее (точка В – предел текучести). На участке ВС смятие и уплотнение почвы происходит под воздействием на нее конусообразного ядра из сильно уплотненной почвы, который расклинивает нижерасположенные слои, встречая постоянное сопротивление (точка С – предел пластичности).

Рисунок 2 – Диаграмма твердомера.

По данным этой диаграммы определяется стандартная твердость почвы по формуле:

где h – средняя ордината диаграммы твердомера, определяемая методом планиметрирования, см;

qп – жесткость пружины, определяемая тарировкой, Н/см;

S – площадь основания конуса, см 2 .

По диаграмме твердомера, кроме твердости почвы можно определить предельное значение удельного давления или несущую способность почвы:

и коэффициент объемного смятия:

где Ра и Рв – силы, отвечающие соответственно пределу пропорциональности и пределу текучести.

la – погружение плунжера в пределах пропорциональности, см.

Для жнивья, паров, лугов q = 5…10 Н/см 3 , для грунтовой дороги q = 50…90 Н/см 3 .

Трение почвы ‑ это сопротивление скольжению одного тела относительно другого, с ним соприкасающегося (внешнее трение), или одних частиц одного и того же тела относительно других (внутреннее трение). Трение характеризуется силой трения или силой реакции, вызванной внешней силой, стремящейся создать скольжение одной поверхности относительно другой при нормальном давлении.

Сила трения определяется по формуле:

где – нормальная сила, Н;

и — соответственно коэффициент и угол трения.

Коэффициент трения для разных почв колеблется от 0,25 до 0,90, угол трения от 14° до 42°. Для ориентировочных расчетов принимают f=0,5, что соответствует углу трения =26°30′.

Удельное сопротивление почв k принято в качестве показателя трудности обработки почв и определятся по формуле:

где Р ‑ общее сопротивление плуга, измеренное динамометром, Н;

b ‑ ширина захвата корпуса см;

Удельное сопротивление почвы зависит от ее механического состава, структуры, степени уплотненности, задернелости, влажности и т. п.

Почвы с удельным сопротивлением до 3 Н/см 2 считаются легкими, от 3 до 5 — средними, от 5 до 7 — среднетяжелыми и от 7 до 12 Н/см 2 — тяжелыми.

Липкость почвы ‑ это способность почвы склеиваться и прилипать к различным поверхностям. Липкость характеризуется усилием, отнесенным к 1см 2 соприкасающейся с почвой стальной поверхности, необходимым для ее отрыва. Липкость зависит от влажности почвы, дисперсности, свойств материала рабочего органа, чистоты его поверхности и удельного давления. С увеличением дисперсности липкость почвы увеличивается. Поэтому глинистые почвы наиболее липкие.

Читайте также: Как раскислить почву в домашних условиях быстро

Методика определения технологических свойств почв

Технологические свойства сельскохозяйственных угодий в границах административных районов, землевладений (землепользований) рассчитываются с учетом:

— удаленности полей и фермерских участков от хозяйственного центра;

— высоты над уровнем моря (для горных и предгорных зон).

Физические значения технологических свойств для конкретного объекта кадастровой оценки переводятся в баллы и коэффициенты по соответствующим шкалам.

На основе шкал оценки отдельных технологических свойств и зависимости от них затрат вычисляется обобщенный показатель – индекс технологических свойств объектов кадастровой оценки по отношению к эталонным условиям.

За эталонные условия приняты следующие базовые величины: балл контурности и энергоемкости – 100; оценка рельефа и каменистости – 1,00.

Индекс технологических свойств сельскохозяйственных угодий административного района (земельно-оценочного района, субъекта РФ) определяется взвешиванием индексов технологических свойств объектов кадастровой оценки (административных районов, земельно-оценочных районов) на их площади.

Энергоемкость почвы – измеряется сопротивлением почвы почвообрабатывающим орудиям. Энергоемкость почвы выражается в относительных единицах – баллах. За эталон (100 баллов) принято удельное сопротивление чернозема выщелоченного среднесуглинистого по гранулометрическому составу (0,50 кгс/см 2 ).

Балл энергоемкости для каждой почвенной разновидности в границах рабочего участка определяется по формуле:

где Бэ i – балл энергоемкости почвенной разновидности; Э i – удельное сопротивление почвы, кг×с/см 2 .

Средневзвешенный балл в границах рабочего участка определяется по формуле:

где Бэру – средневзвешенный балл энергоемкости; Бэ i – балл энергоемкости почвенной разновидности (контура); Si – площадь почвенной разновидности (контура) в границах рабочего участка, га; Sру – площадь данного рабочего участка, га.

Наряду с энергоемкостью к технологическим свойствам относятся: контурность рабочих участков, их рельеф, каменистость и удаленность от хозяйственного центра.

Значения баллов энергоемкости, баллов контурности, коэффициентов каменистости и рельефа служат исходными значениями для вычисления интегральных показателей технологических свойств – баллов благоприятности выполнения непахотных и пахотных работ.

Балл благоприятности выполнения непахотных работ рассчитывается по формуле:

где БНП – балл благоприятности выполнения непахотных работ; Бк – балл контурности почвенных разновидностей рабочих участков; Кр, Кк – коэффициенты рельефных условий и каменистости.

Балл благоприятности выполнения пахотных работ (Бп) определяется по формуле:

где БНП – балл благоприятности выполнения непахотных работ; Бэ – балл энергоемкости.

Местоположение сельскохозяйственных угодий в границах административных районов, землевладений (землепользований) характеризуется показателем эквивалентного расстояния по удаленности от пунктов реализации сельскохозяйственной продукции и баз снабжения материально-техническими ресурсами, объемов и классов грузов и качества (групп) дорог.

Объемы разнородных грузов переводятся в эквивалентные с использованием следующих коэффициентов: зерно, картофель, овощи — 1,00 (I класс груза – принимается за эквивалент); молоко, скот в живом весе – 1,25 (II класс); шерсть – 1,67 (III класс). Объемы перевозимых грузов (в тоннах) в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий определяются по фактическим данным субъекта Российской Федерации (земельно-оценочного района) за последние 3 года.

Дороги различного качества переводятся в эквивалентные с использованием следующих коэффициентов:

первая группа (эквивалент) – 1,0;

Эквивалентное расстояние от сельскохозяйственных угодий в границах административных районов, землевладений (землепользований) до пунктов реализации продукции вычисляется как средневзвешенная величина из объемов грузов, их класса и расстояний перевозки по разным группам дорог по формуле:

где ЭРi – средневзвешенная эквивалентная удаленность i-х сельскохозяйственных угодий в границах административных районов, землевладений (землепользований), км; Г – объем i-го вида реализованной продукции в общем объеме j товарной продукции субъекта Российской Федерации (земельно-оценочного района), %; Р1, Р2, Р3 – расстояние перевозки j-го вида продукции (груза) 1, 2, 3 соответственно по первой, второй и третьей группам дорог, км; Д2, Д3 коэффициенты перевода соответственно второй и третьей групп 2 3 дорог в эквивалентные; Кj – коэффициент пересчета j-гo вида продукции в эквивалентные грузы первого класса.

Читайте также: Гумусовый слой почвы таблица

Урожайность сельскохозяйственных культур зависит от множества факторов. Помимо уровня потенциального плодородия почв, величина которого в земельно-оценочных работах выражается совокупным почвенным баллом, существенное значение играет достигнутый в хозяйстве (районе) уровень интенсификации сельскохозяйственного производства, культура земледелия.

В дальнейшем для экономической оценки земель определяется базисная урожайность «ведущих» сельскохозяйственных культур, которые составляют основную долю продукции в растениеводческой отрасти региона.

В курсовой работе предлагается к рассмотрению, так называемый «выборочный» способ определения базисной урожайности. Он заключается в использовании информации о размере посевных площадей и величине валовых сборов, во-первых, по большинству массиву хозяйств (в нашем примере по области), во-вторых, эта информация приводится по «ключевым» (типичным хозяйствам). «Ключевые» хозяйства имеют средний уровень экономического развития, средний уровень агротехники и по природным характеристикам – не менее 70 % одной из оцениваемых почвенных групп. «Ключевые» хозяйства выбираются в каждом районе области по 4-5 хозяйств от района. В приложении 17 приведены показатели по урожайности ведущих сельскохозяйственных культур и оценочные баллы пашни «ключевых» хозяйств области.

Пользуясь оценочными баллами и урожайностью сельскохозяйственных культур определяют урожайную цену балла по ведущим сельскохозяйственным культурам «ключевого» хозяйства:

где Цб i кх – урожайная цена балла по культуре, ц/га; У i кх – урожайность данной культуры «ключевого» хозяйства, ц/га; Бкх – средневзвешенный балл бонитета пашни «ключевого» хозяйства.

Базисная урожайность культуры для почвенной разновидности определяется на основе ее совокупного почвенного балла «ключевого» хозяйства и урожайной цены балла по формуле

где Укi – базисная урожайность культуры, ц/га; Бсi – совокупный почвенный балл почвенной разновидности (контура); Цбiкх – урожайная цена балла данной культуры в «ключевом» хозяйстве, ц/га.

Для перевода натуральной урожайности (ц/га) в сопоставимые центнеры кормовых единиц используют поправочные коэффициенты приведенные в приложении 19.

где Вni – урожайность культуры в ц/га кормовых единиц; Укi – урожайность данной культуры в ц/га; Вк – коэффициент перевода натуральной урожайности в центнеры кормовых единиц.

Средневзвешенные значения урожайности определяется по формуле:

где Уi – средневзвешенная урожайность в ц/га к. е.; Вni – урожайность культуры в ц/га к. е.; dsi – удельный вес культуры в структуре посевов (приложение 18).

При расчете базисной урожайности в разрезе рабочих участков определяется средневзвешенная урожайность по культурам с учетом площадей контуров:

где Уi – средневзвешенная урожайность культуры в пределах рабочего участка, ц/га; S – площадь пашни контура в га.

Расчет шкалы оценки пашни по урожайности. При расчете шкалы оценки пашни по урожайности в разрезе почвенных контуров и рабочих участков используют данные приложения 17. По данным приложения 17 определяют продуктивность сельскохозяйственных культур в кормовых единицах ключевого хозяйства:

Средневзвешенное значение урожайности «ключевого» хозяйства согласно структуры посевных площадей представленной в приложении 18, определяется по формуле: .

Средневзвешенной урожайности сельскохозяйственных культур выраженной в кормовых единицах, присваивается оценка равная 100 баллам.

Используя средневзвешенное значение урожайности сельскохозяйственных культур «ключевого» хозяйства и расчетную (базисную) урожайность по культурам, контурам и рабочим участкам определяем балл продуктивности сельскохозяйственных культур, контуров и рабочих участков:

где Б ni – балл продуктивности культуры в разрезе почвенного контура или рабочего участка; В ni – урожайность культуры в разрезе контура или рабочего участка в кормовых единицах; Укх – средневзвешенная урожайность сельскохозяйственных культур «ключевого» хозяйства.

Средневзвешенный балл продуктивности по контурам и рабочим участкам определяется по формуле:

где БП – балл продуктивности контура или рабочего участка; Б ni – балл продуктивности культуры в пределах контура или рабочего участка; dsi – удельный вес культуры в структуре посевов.

Дата добавления: 2018-11-24 ; просмотров: 522 ; Мы поможем в написании вашей работы!

- Свежие записи

- Как избавиться от мошек в цветах комнатных растений

- Что добавить в воду чтобы цветы дольше стояли

- Какие цветы сочетаются друг с другом на клумбе

- Жмых от кофе как удобрение для комнатных цветов

- Белый липкий налет на комнатных цветах как избавиться