По С.А. Захарову для окраски почв наиболее важны следующие группы веществ.

1. Черную, серую окраску разных оттенков чаще всего придает почвам гумус. Чем больше его содержание, тем темнее окраска. Верхние горизонты черноземов с содержанием гумуса более 10% кажутся почти черными. Отдельные новообразования в горизонтах временного переувлажнения могут иметь черный цвет за счет соединений марганца (гидроксиды и оксиды). Необходимо отметить, что в отличие от органического вещества, соединения марганца не окрашивают в темный цвет весь горизонт целиком. Черный цвет в данном случае встречается локально в виде отдельных узких прослоек, небольших шаровидных слоистых скоплений – конкреций и др. Черный цвет болотных почв иногда обусловливается присутствием сернистого железа (FeS). Темную окраску имеют древесный уголь и некоторые первичные минералы – роговая обманка, магнетит (FеFе2O4) железистый монтмориллонит.

2. Окраску желто-красных тонов: коричневую, бурую, желто-оранжевую, красноватую – чаще всего придают почвам соединения трехвалентного железа (оксиды, гидроксиды, сульфаты).

Причем, красная окраска – результат накопления в почве мало- или негидратированных свободных оксидов железа (гидратация — это присоединение воды к молекулам других веществ), преимущественно в виде минералов гематита (Fe2O3.) и турьита (2Fe2O3•Н2О). Если в богатой оксидами железа почве нет переувлажнения и застоя влаги – у нее будет интенсивная красная окраска.

Желтая окраска придается гидратированными окислами железа, прежде всего лимонита — FeOOH·(Fe2O3·nH2O). Например, желтоземы за счет них имеют тусклую желтую окраску всего профиля. Яркую соломенно-желтую окраску имеет ярозит — KFe3(SO4)2(OH)6. Ярозит заметен в осушенных болотных почвах в виде отдельных желтых пятен («кошачья глина»).

Бурую окраску имеют глинистые почвы с высоким содержанием минерала иллита, слюдистых минералов и смеси оксидов железа разной степени гидратированности.

3. Белую окраску придают почвам следующие соединения: кремнекислота (SiO2·H2O), углекислая известь (CaCO3), легкорастворимые соли (NaCl, CaCl2, Na2SO4), гипс (CaSO4·2H2O). Белую окраску имеет также минерал каолинит, присутствующий в почвах.

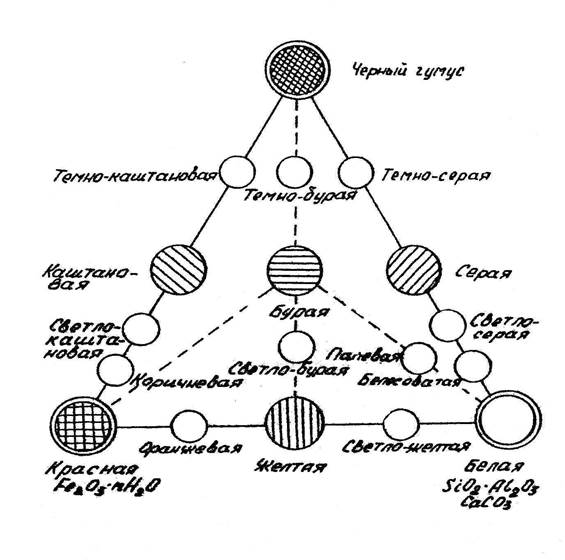

Различное содержание трех групп веществ определяет разнообразие окраски, ее оттенков, что отражает треугольник цветов С.А. Захарова (1927) (рисунок 2).

Однако почвы могут иметь также голубоватую, зеленоватую, оливковую, сизоватую окраску, связанную с наличием в почве соединений двухвалентного железа. Эти соединения образуются вследствие преобладания анаэробных процессов в условиях избыточного увлажнения.

Рис.2. Треугольник цветов С.А. Захарова.

Поэтому в дальнейшем были попытки усовершенствования треугольника цветов С.А.Захарова. С.И. Соколов (1940) использовал тетраэдр почвенных окрасок, взяв за основные — белую, черную, красную и голубую. И.Ф. Голубев – квадрат с белой, черной, красной и желтой окрасками.

Для унификации описания почв необходима шкала почвенных окрасок. Эта идея была высказана еще В.В. Докучаевым, позднее Л.Г. Раменским.

Многие исследователи – Н.А. Димо, С.И. Тюремнов (1927), Н.А. Архангельская (1932), И.Ф. Голубев – пытались создать стандартные шкалы для определения почвенной окраски в полевых условиях. Некоторые из них, например шкала И.Ф.Голубева прошла апробацию во время почвенной съемки в различных регионах бывшего СССР.

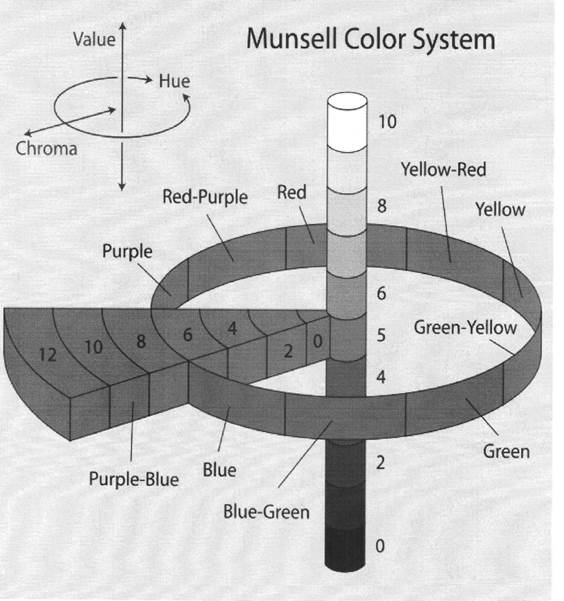

В школе почвоведов США разработана стандартная шкала окрасок почв и опубликована в 1951 году. Цветовые таблицы, известные как Munsell Soil Color Charts, распространились во всем мире и в настоящее время широко используются за рубежом.

И до Манселла были попытки создать цветовое пространство, цвет в котором описывался бы тремя координатами, однако он первым решил разделить цвет на независимые значения тона, светлоты и насыщенности. Его система, особенно ее поздние редакции, основывалась на тщательных экспериментах по изучению цветового восприятия человека, то есть под нее была подведена серьезная научная основа.

Благодаря этому, цветовая система Манселла пережила многие системы того времени, и, хотя в большинстве приложений ее заменили более современные системы, такие как (CIE L*a*b), она все еще применяется в некоторых областях. Например, для сравнения цвета почвы.

Свою работу Манселл начал в 1898 году и опубликовал результаты под названием Color Notation в 1905. Доработанная версия появилась в книге Munsell Book of Color в 1929 году. Экспериментальные данные, полученние в 1940-х, дали возможность дополнить систему, что привело к появлению современной редакции этой книги.

Цветовая система Манселла включает три координаты, цветовое тело можно представить как цилиндр в трехмерном пространстве. Цветовой тон (hue) изменяется по горизонтальной окружности, насыщенность (chroma) измеряется радиально от нейтральной оси цилиндра к более насыщенным краям, светлота (value) изменяется вертикально по оси цилиндра от 0 (черный) до 10 (белый).

Читайте также: Какая почва нужна для свеклы в открытом грунте

В таблицах Манселла каждая окраска характеризуется тремя показателями:

интенсивностью окраски или степенью осветленности — value,

насыщенностью или чистотой спектрального цвета – chroma.

Всего выделяется 10 основных и дополнительных тонов В каждом основном и дополнительном тонах выделяется десять градаций от 1 до 10. Всего сто тонов. Индексируются 1R…10R; 1Y…10Y; 1RP…10 RP.

Степень осветленности варьирует от 1 до 10, где 1 – черная, 10 – белая.Чистота тона также измеряется цифрами от 1 (с очень большой примесью белого или черного цвета) до 8 (для чистого полного тона).

Пример: 10YR 6/3, где 10YR – означает тон, 6 – осветленность, 3 – чистоту тона. 7,5R 4/8 – означает красную, 7,5R 7/1 – светлую красновато-серую, 7,5R 2/1 – красновато-черную окраску. Довольно насыщенный фиолетовый средней светлоты определяется как 5P 5/10.

Рис.3. Цветовая система Манселла

При описании окраски почвы следует помнить, что влажная почва всегда выглядит более темной, чем сухая. Кроме того, окраска горизонта часто бывает неоднородной.

Новообразования и включения

Новообразования – видимые на глаз скопления веществ различной формы и химического состава, которые образуются и откладываются в горизонтах почвы в результате почвообразовательного процесса.

По происхождению различают новообразования химического и биологического происхождения.

Химические новообразования по форме разделяют на следующие группы:

1) выцветы и налеты – химические вещества, которые выступают на поверхности почвы или на стенке разреза в виде тончайшей пленочки. Выцветы получили свое название, потому что выглядят как более светлые размытые пятна, как будто выцветшие на солнце;

2) корочки, примазки, потеки – вещества, которые, выступая на поверхности почвы или на стенках трещин, образуют слой вещества небольшой толщины;

3) прожилки и трубочки – ходы червей или корней, поры и трещины почвы, заполненные различными веществами, контрастными по цвету;

4) конкреции и стяжения – скопления различных веществ более или менее округлой формы. Конкреции часто бывают слоисты;

5) прослойки – вещества, накапливающиеся в больших количествах, пропитывая отдельные слои почвы.

Химические новообразования по составу подразделяют на следующие группы:

1. Скопления легкорастворимых солей (NaCl, CaCl2, MgCl2, Na2SO4 и т.п.) белого цвета. Встречаются в засоленных почвах и породах, чаще в условиях сухой полупустынной и пустынной зоны. Наиболее характерные формы скоплений — налеты и выцветы, корочки и примазки, крупинки и отдельные кристаллы солей.

2. Скопления гипса (CaSO4·2H2O) белого цвета. Отмечается в тех же почвах, что и легкорастворимые соли в форме выцветов, налетов, прожилок. А также в глубоких горизонтах черноземов южных и каштановых почв в виде особых сростков, называемых «земляными сердцами», которые чаще всего располагаются в подпочвенных горизонтах в лессовидных породах.

3. Скопления карбоната кальция (CaCO3) белого и грязно-белого цвета. Залегают в форме карбонатной плесни, карбонатных трубочек, «белоглазки» и т.д. Новообразования углекислой извести встречаются в почвах почти всех зон, но наиболее типичные формы образуются в черноземах и каштановых почвах, где можно встретить в горизонтах В и С «белоглазку» — шаровидные мягкие скопления извести величиной 1-2 см.

4. Скопления оксидов и гидроксидов железа, марганца и фосфорной кислоты. Красно-бурые, ржаво-охристые, желтые и т.п. Образуют налеты, пленки, выцветы, примазки, пятна, трубочки, конкреции и т.д. Эти образования наиболее характерны для почв дерново-подзолистой зоны и влажных субтропиков, а в условиях избыточного увлажнения нередко встречаются в почвах других зон.

5. Закисные соединения железа. Встречаются в виде сизоватых или сизовато-серых пятен, пленок, корочек. Они образуются в условиях избыточного увлажнения почв при анаэробных процессах, поэтому встречаются главным образом в болотных и заболоченных почвах.

6. Скопления кремнекислоты. Встречаются в виде кремнеземистой присыпки (белесый налет), прожилок и пятен («карманов») Эти образования характерны главным образом для почв подзолистого типа почвообразования и солодей.

7. Выделения и скопления органических веществ черного или темно-коричневого цвета. Образуют гумусовые потеки и корочки, которые покрывают поверхность структурных отдельностей и стенки трещин, или гумусовые пятна, карманы, языки, связанные с проникновением перегнойных веществ по трещинам в нижележащие горизонты.

Читайте также: Для чего в агроценозах используют вспашку почвы

Биологические новообразования по происхождению делят на следующие группы:

1) червоточины – ходы червей,

2) капролиты – зернистые клубочки экскрементов червей, представляющие собой кусочки земли, прошедшие через пищеварительный аппарат червей и пропитанные их выделениями,

3) кротовины – пустые или заполненные ходы роющих животных (сусликов, сурков, кротов),

4) корневины – полости, образующиеся после перегнивания крупных корней растений,

5) дендриты – узоры от перегнивания мелких корешков на поверхности структурных отдельностей.

Включения — находящиеся в почве тела, возникновение которых не связано с почвообразовательным процессом (черепки, стекло, кирпич, угли, кости, раковины).

Вопросы для самопроверки к теме 4

1.Что означает термин «морфологические признаки»?

2.Чем генетические горизонты почв отличаются от слоев горной породы?

3.Чем новообразования отличаются от включений?

4.Назовите синонимы к термину «иллювиальный горизонт».

5.Чем обусловлен цвет подзолистого горизонта? Может ли он «вскипать» от 10%-ной соляной кислоты?

6.По каким причинам глеевый горизонт имеет такую необычную для почв окраску?

7.Какие химические соединения придают серую, а, иногда, почти черную окраску горизонту А?

Дата добавления: 2015-06-27 ; просмотров: 6888 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Темный слой почвы придает

Главная

English

Биологический кружок ВООП

Гостю кружка

Планы кружка

Экспедиции и выезды

Исследовательская работа

Программа «Parus»

История кружка

Контакты кружка

Полевой центр

Фотогалерея

Летопись биостанции

Статьи о биостанции

Исследовательские работы

Учебные программы

Полевые практикумы

Методические семинары

Вебинары

Исследовательская работа

Проектная деятельность

Экспедиции и лагеря

Экологические тропы

Экологические игры

Публикации (статьи)

Методические материалы

Наглядные определители

Карманные определители

Определительные таблицы

Энциклопедии природы России

Компьютерные определители

Мобильные определители

Учебные фильмы

Методические пособия

Полевой практикум

Природа России

Минералы и горные породы

Почвы

Грибы

Лишайники

Водоросли

Мохообразные

Травянистые растения

Деревья и кустарники

Ягоды и сочные плоды

Насекомые-вредители

Водные беспозвоночные

Дневные бабочки

Рыбы

Амфибии

Рептилии

Птицы, гнезда и голоса

Млекопитающие и следы

Фото растений и животных

Систематический каталог

Алфавитный каталог

Географический каталог

Поиск по названию

Галерея

Природные ландшафты мира

Физическая география России

Физическая география мира

Европа

Азия

Африка

Северная Америка

Южная Америка

Австралия и Новая Зеландия

Антарктика

Рефераты о природе

География

Геология и почвоведение

Микология

Ботаника

Культурные растения

Зоология беспозвоночных

Зоология позвоночных

Водная экология

Цитология, анатомия, медицина

Общая экология

Охрана природы

Заповедники России

Экологическое образование

Экологический словарь

Географический словарь

Художественная литература

Международные программы

Общая информация

Полевые центры (Великобритания)

Международные экспедиции (США)

Курс полевого образования (США)

Международные контакты

Интернет-магазин

Карманные определители

Цветные таблицы

Компьютерные определители

Энциклопедии природы

Методические пособия

Учебные фильмы

Комплекты материалов

Контакты

Гостевая книга

Ссылки

Партнеры

Наши баннеры

Карта сайта

Бесплатные экскурсии в музей Пиявки!

Международный Центр Медицинской Пиявки приглашает посетить музей и узнать о пользе и вреде пиявок, их выращивании, гирудотерапии, лечебной косметике и многом другом. Подробнее >>>

АгроБиоФерма «Велегож» в Подмосковье приглашает!

Принимаются организованные группы школьников и родители с детьми (от 12 до 24 чел.) по учебно-познавательной программе «Введение в природопользование» Подробнее >>>

Зимние учеты птиц России!

Приглашаем биологические кружки, профессиональных орнитологов и просто любителей птиц принять участие в программах зимних учетов птиц «Parus» и «Евроазиатские Рождественские учеты» в зимний сезон 2020-2021 годов. Подробнее >>>

Биологический кружок ВООП приглашает!

Биологический кружок при Государственном Дарвиновском музее г.Москвы (м.Академическая) приглашает школьников 5-10 классов на занятия в музее, экскурсии по вечерам, учебные выезды в природу по выходным и дальние полевые экспедиции в каникулы! Подробнее >>>

Соревнования по полевой ботанике «ВЕСЕННЯЯ ФЛОРА» пройдут в мае-июне 2020 года в онлайн-формате (определение растений по фотографиям). К участию в соревновании приглашаются школьники и взрослые любители природы, проживающие в средней полосе Европейской части России. Подробнее >>>

Международные дни наблюдений за птицами!

Союз охраны птиц России приглашает российских любителей птиц принять участие в акции и загрузить результаты своих наблюдений на www.biodat.ru Подробнее >>>

Здесь может быть бесплатно размещено Ваше объявление о проводимом Всероссийском конкурсе, Слёте, Олимпиаде, любом другом важном мероприятии, связанном с экологическим образованием детей или охраной и изучением природы. Подробнее >>>

Мы публикуем на нашем сайте авторские образовательные программы, статьи по экологическому образованию детей в природе, детские исследовательские работы (проекты), основанные на полевом изучении природы. Подробнее >>>

Читайте также: Исследовательский проект по теме почва

| Пожалуйста, ставьте гиперссылку на сайт www.ecosystema.ru если Вы копируете материалы с этой страницы! Во избежание недоразумений ознакомьтесь с правилами использования и копирования материалов с сайта www.есоsystеmа.ru |

|

| Пригодилась эта страница? Поделитесь ею в своих социальных сетях: | |

Часть 1. СВОЙСТВА, КЛАССИФИКАЦИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЧВ

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ

Цвет почвы — одно из важных внешних свойств ее, наиболее доступных для наблюдения и широко используемых в почвоведении для присвоения названий почвам (чернозем, краснозем, желтозем, серозем и др.).

Окраска почв находится в прямой зависимости от ее химического состава, условий почвообразования, влажности.

Окраска горизонта зависит от наличия в почве того или иного количества красящих веществ. Верхние горизонты окрашены гумусом в темные цвета (серые и коричневые). Чем большее количество гумуса содержит почва, тем темнее окрашен горизонт. Наличие железа и марганца придает почве бурые, охристые, красные тона. Белесые, белые тона предполагают наличие процессов оподзоливания (вымывания продуктов разложения минеральной части почв), осолодения, засоления, окарбоначивания, т. е. присутствие в почве кремнезема, каолина, углекислого кальция и магния, гипса и других солей.

Почвы редко бывают окрашены в какой-либо один чистый цвет. Обычно окраска почв довольно сложная и состоит из нескольких цветов (например, серо-бурая, белесовато-сизая, красновато-коричневая и т. д.), причем название преобладающего цвета ставится на последнем месте.

Таким образом, для определения окраски почвенного горизонта необходимо: а) установить преобладающий цвет; б) определить насыщенность этого цвета (темно-, светлоокрашенная); в) отметить оттенки основного цвета. Например, буровато-светло-серый, коричневато-бурый, светлый, серовато-палевый и т. д.).

При описании почвы необходимо указывать и степень однородности окраски. Например, буровато-сизый, неоднородный, на сизом фоне бурые и ржавые пятна и примазки. Такое описание помогает полнее охарактеризовать почву и оценить ее в генетическом отношении.

При определении окраски почвы в полевых условиях необходимо учитывать влажность почвы и степень освещенности почвенного разреза. Влажная почва имеет более темную окраску чем воздушно-сухая, поэтому очень важно указывать при описании почвы степень ее увлажнения. Это облегчает дальнейшую камеральную обработку полевых материалов.

Многое также зависит и от освещения почвы солнцем. Освещение должно быть равномерным по всему профилю почвы, так как в тени почва выглядит темнее и можно легко ошибиться при определении ее цвета. Лучше определять окраску почвы при высоком стоянии солнца, чем рано утром или вечером.

Желательно проверять окраску почвы в образцах, доведенных до воздушно-сухого состояния, т. е. хорошо высушенных в сухом помещении или на воздухе (но не на солнце). Для достижения единообразия при определении окраски почв можно составить цветовую шкалу из образцов почв, распространенных в исследуемом районе, и пользоваться ею как эталоном при описании почвенного разреза.

Познакомиться с изображениями и описаниями других объектов природы России и сопредельных стран — минералов и горных пород, почв, грибов, водорослей, лишайников, листостебельных мхов, деревьев, кустарников, кустарничков и лиан, травянистых растений (цветов), ягод и других дикорастущих сочных плодов, водных беспозвоночных животных, насекомых-вредителей леса, дневных бабочек, пресноводных и проходных рыб, земноводных (амфибий), пресмыкающихся (рептилий), птиц, птичьих гнезд, их яиц и голосов, а также млекопитающих (зверей), — можно в разделе Природа России нашего сайта.

В разделе Природа в фотографиях размещены также тысячи научных фотографий грибов, лишайников, растений и животных России и стран бывшего СССР, а в разделе Природные ландшафты мира — фотографии природы Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Новой Зеландии и Антарктики.

В разделе Методические материалы Вы также можете познакомиться с описаниями разработанных экологическим центром «Экосистема» печатных определителей растений средней полосы, карманных определителей объектов природы средней полосы, определительных таблиц «Грибы, растения и животные России», компьютерных (электронных) определителей природных объектов, полевых определителей для смартфонов и планшетов, методических пособий по организации проектной деятельности школьников и полевых экологических исследований (включая книгу для педагогов «Как организовать полевой экологический практикум»), а также учебно-методических фильмов по организации проектной исследовательской деятельности школьников в природе. Приобрести все эти материалы можно в нашем некоммерческом Интернет-магазине. Там же можно приобрести mp3-диски Голоса птиц средней полосы России и Голоса птиц России, ч.1: Европейская часть, Урал, Сибирь.

- Свежие записи

- Как избавиться от мошек в цветах комнатных растений

- Что добавить в воду чтобы цветы дольше стояли

- Какие цветы сочетаются друг с другом на клумбе

- Жмых от кофе как удобрение для комнатных цветов

- Белый липкий налет на комнатных цветах как избавиться